A pergunta é-lhe dirigida muitas vezes: “Mas as coisas não estão melhores?” Stephen T. Russell, sociólogo norte-americano, diretor do Departamento de Desenvolvimento Humano e Ciências da Família na Universidade do Texas em Austin, acha que “não”.

O tópico é aquele que veio ao Porto discutir no âmbito de um seminário internacional organizado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP): “Os jovens LGBT nas escolas”.

“Eu acho que há boas provas de que não. As coisas não estão melhores. As coisas estão diferentes. Seguramente, diria que um jovem gay de 13 anos, numa comunidade rural dos EUA, tem uma perspetiva de vida futura muito diferente daquela que teria há 20 anos, porque não havia nada antes. Só silêncio. Agora as pessoas podem imaginar que há um futuro para elas”, descreve o investigador em entrevista ao JPN.

A grande diferença, completa, é que estes jovens estão a assumir-se mais cedo, “no início da sua adolescência”, numa altura em que, como explica o especialista, os jovens se estão a definir e a regular, a si e aos outros: “chamo a isto uma colisão desenvolvimental, isto é, uma colisão entre a idade mais nova em que os jovens se assumem agora, coincidindo com a altura em que, em termos de desenvolvimento, há menos capacidades para compreender e incorporar a diferença”.

O problema do bullying

Se há coisa que Stephen Russell tem advogado ao longo de duas décadas e meia de investigação na área é a necessidade de recolher dados estatísticos. Sem eles, diz, não se podem definir políticas, não se pode produzir mudança.

Stephen T. Russell Foto: DR

Depois de décadas de “invisibilidade” começam a aparecer exemplos nos Estados Unidos de estudos que permitem perceber melhor os jovens LGB (Lésbicas, Gays, Bissexuais), mais na Saúde do que na Educação. A realidade é também muito díspar de estado para estado. Na Califórnia, por exemplo, onde Russell estima que estejam “20% das crianças da América”, no Helthy Kids Survey do ano passado incluiu-se pela primeira vez a questão: “És transgénero?”.

Num universo de 900 mil crianças, cerca de 500 foram identificadas como transgénero. O estudo permitiu observar diferenças face às crianças não-transgénero em aspetos como “sintomas depressivos, uso e abuso de substâncias” e no campo do bullying.

“Não é surpreendente. Mas é bastante claro que o bullying está relacionado com estes comportamentos negativos e de risco destas crianças”, diz Russell para quem o facto é, ao mesmo tempo, preocupante e esperançoso: “se conseguirmos reduzir o bullying e a vitimização nas escolas podíamos fazer a diferença na tentativa de reduzir as disparidades que vimos”, conclui.

Mas como é que se combate o bullying? Na opinião do professor, não estamos a seguir a estratégia correta porque o bullying é um sintoma, não a doença.

A questão tem sido alvo de muita atenção nos últimos anos, dentro e fora dos Esatdos Unidos, mas o combate tem sido centrado no bullying enquanto comportamento e não como resultado de algo que o precede ou lhe serve de base: “[Estas iniciativas de combate] não tratam o facto de entre 2/3 a 3/4 do bullying ter por base a discriminação e o preconceito”, argumenta.

“O dilema que tenho sempre é saber como é que falamos do risco e da vulnerabilidade reconhecendo que a maioria dos jovens está bem, quase todos crescem para ser adultos felizes e saudáveis”

“Até falarmos com os jovens para lhes dizer ‘não é bom ser racista’”, teremos o problema adiado. Devíamos falar mais de preconceito e discriminação com os jovens? “Absolutamente”, responde Stephen T. Russell. E não só nas escolas.

A “pirâmide” da inclusão

Stephen T. Russell começou há 25 anos a estudar o papel que a orientação sexual e a identidade de género – esta última, coisa muito mais recente – tem na saúde e bem-estar dos adolescentes e adultos.

Com base nessa experiência, questionamos o especialista sobre o que recomendaria às escolas. O modelo que nos descreveu é pensado na forma de uma pirâmide. “Na base temos de ter políticas inclusivas”, diz. “Esse tipo de políticas devem tornar claro que há proteção legal para minorias sexuais ou de género e de todas as pessoas sub-representadas. Com políticas dessas, há investigação que demonstra que as crianças se sentem mais seguras”, completa.

O próximo nível é para aqueles que têm a responsabilidade de implementar essas políticas: professores e administradores escolares. Cabe-lhes “a criação de um ambiente positivo nas escolas”, tanto de uma forma pró-ativa – incluindo, por exemplo, conteúdos LGBT na matéria dada – como intervindo perante casos de bullying ou homofobia.

E no topo da pirâmide, a “vida estudantil”. Neste capítulo, dá exemplos como ser disponibilizada informação na biblioteca ou a ação através de grupos organizados.

“Nos EUA, há uma cultura de “clubes” de estudantes, como os Gay-Straight Alliances ou Gender & Sexualities Alliances que apareceram como espaços onde os estudantes se juntam em torno de questões de educação e defesa de direitos para a criação de escolas inclusivas”, explica.

As duas faces da vulnerabilidade

Os Gay-Staight Alliances surgem na conversa num outro momento. Num momento em que falamos sobre quãos frágeis são os jovens LGBTQ+ nas escolas. Mas já lá vamos.

Stephen T. Russell, que tem “uma visão otimista” sobre os adolescentes, acredita que há duas formas de olhar para a questão da vulnerabilidade dos jovens LGBTQ+.

“Por um lado, todo os dados de saúde epidemiológica dizem-nos que os miúdos de minorias sexuais e de género, nas matérias que mais queremos evitar em adolescentes – depressão, suicídio, uso abusivo de substâncias, comportamentos de risco – é da magnitude de duas ou três ou quatro vezes mais provável” do que nos pares que se identificam como heterosesxuais.

Pegando no exemplo dos pensamentos suicídas, Russell nota que se a percentagem é de 15% entre os jovens norte-americanos em geral, o valor sobe para os 30 a 35% se avaliadas especificamente as minorias sexuais e de género.

São valores que assustam, mas também têm outra leitura: “também quer dizer que mais de metade dos jovens de minorias sexuais não têm esses pensamentos. E mais de metade não abusa de álcool e drogas. O dilema que tenho sempre é saber como é que falamos do risco e da vulnerabilidade reconhecendo que a maioria dos jovens está bem, quase todos crescem para ser adultos felizes e saudáveis”.

O exemplo de Emma Gonzaléz

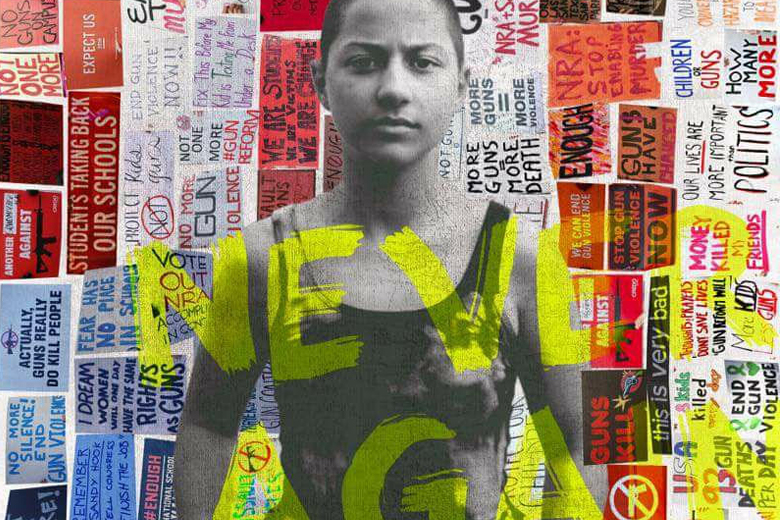

Além disso, reforça, com essa vulnerabilidade vem, muitas vezes, “uma resilência e força incríveis”. Emma Gonzaléz é para o investigador um enorme exemplo. A estudante que saltou para as notícias com os seus companheiros de escola depois do tiroteio que matou 17 pessoas numa escola secundária em Parkland, na Florida.

Emma Gonzaléz tornou-se um rosto do ativismo pelo controlo de armas nos EUA. Foto: Flickr

“Os estudantes emergiram na cena noticiosa nacional. Esses eram estudantes que faziam parte da Gay-Staight Alliance dessa escola. Aquela Emma Gonzaléz, ela foi presidente da GSA e identifica-se como queer. O que é profundo para mim, é que neste momento, de alguma forma, a nossa cultura LGBTQ é um espaço de ativismo e de defesa de direitos para cada um e para os outros em formas que são significativas além das questões de orientação sexual e identidade de género”, expõe o investigador.

Quer isto dizer que não devemos pensar nestes jovens como… “Passivos”, interrompe, Russell. A missão é clara: “Devemos reconhecer que o preconceito e a discriminação torna as pessoas vulneráveis. Devemos imaginar formas que lhes permitam ser eles próprios, resilientes a essas experiências, e também assumir a responsabilidade de, como adultos, criar o ambiente em que eles possam perseverar”.