Em tempos idos, Caxinas era um quase nada plantado sobre as dunas. Aos poucos, foi-se sedimentando a aliança pessoa-mar, gerando uma comunidade devota, estilizada e independente. Viagem ao lugar mais populoso do perímetro urbano de Vila do Conde.

Erigida à beira-mar, a comunidade de Caxinas foi crescendo a pulso, desbravando inúmeras marés. Temperada pelo sal, fez das fraquezas forças, alicerçada na fé e no trabalho. O espírito de sacrifício, a temeridade, a resiliência, são marcas identitárias que estão arreigadas entre as suas gentes, sendo transmitidas de geração em geração. Lugar de tradições, onde a família e as relações de vizinhança fomentam sentimentos de solidariedade, união e pertença, enlevando, qual terna rede, todos aqueles que por lá passam, tornou-se a maior comunidade piscatória do país. Mas nem só de pesca vive Caxinas. A sua emancipação possibilitou um alargar de horizontes e as suas pessoas vão-se destacando entre os mais variados quadrantes sociais.

Ao longo dos tempos, foram várias as versões etimológicas atribuídas ao nome da maior comunidade piscatória de Portugal. Destacamos duas: Caxinas provirá de cacimba, nevoeiro denso muito frequente junto ao mar; ou do verbo latino cachinare que significa soltar gargalhadas de escárnio em grande esfuziada, o que poderá estar relacionado com a animação que as mulheres do lugar levavam ao Rego do Lazedo, um veio de água que desaguava na praia de Caxinas, onde iam lavar a roupa, contar novidades, estabelecer cumplicidades. Ora, na metamorfose desses vocábulos poderá estar a designação do topónimo situado a noroeste do concelho de Vila do Conde. Tradição oral à parte, Caxinas recebeu os primeiros aforamentos em março de 1840. Por aquela altura era tão só um pequeno amontoado de habitações, barcos estacionados e sargaço estendido no seio de fieiros abertos pelos pés descalços dos caminhantes.

Só quase cinquenta anos mais tarde é que a comunidade progrediu no plano urbanístico. Nisto, alguns pescadores oriundos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim optaram por alojar-se em terrenos arenosos. “A casta dos lanchões [elite da comunidade piscatória] decidia acerca de todas as quezílias que existissem na cidade. Sobraram para o lado de Caxinas os sardinheiros, uma classe assalariada e desfavorecida que procurava os sítios mais baratos para morar”, explica o professor Pedro Reina.

Estes pescadores mais pobres, oriundos sobretudo da Póvoa de Varzim, sentiam-se motivados pela oferta gratuita de casa com quintal, nos primeiros 12 meses. A partir daí teriam de pagar rendas anuais de 4$500, ao mesmo tempo que ganhavam folga para melhorar as suas condições de habitabilidade. “Podemos olhar para isto como um afastamento progressivo dos pescadores da Póvoa para territórios mais a sul da enseada, devido a questões ligadas com o urbanismo e o turismo balnear”, sugere Abel Coentrão, jornalista do “Público” natural de Caxinas. Daí em diante, o lastro espalhou-se em direção retilínea pela rua Alfredo Bastos.

Anexações fracassadas

Olhando para os arquivos, não há evidência que justifique uma relação de conflito entre Caxinas e Póvoa de Varzim. Seja como for, a rivalidade acabou por se consolidar por circunstâncias várias. Especialmente, na vertente religiosa. Aliás, é impossível separar o perfil caxineiro de uma arreigada convicção religiosa. Acima de tudo e de todos está Deus, seja na hora da bonança ou da tempestade. Prova disso é que, até terem a capela de Nosso Senhor dos Navegantes, aberta em 1928, todas as semanas, os caxineiros podiam andar três quilómetros para receber a eucaristia em pleno centro histórico de Vila do Conde. A igreja da Lapa, na Póvoa, era a alternativa.

É por isso que a capela, que serviu de base à criação da paróquia de Caxinas em 1944, se revela um “ato eminentemente político”, como explica Abel Coentrão. A implantação da capela do Senhor dos Navegantes teve responsabilidade quase exclusiva de José Ferreira de Lima e António Lopes Pereira Cadeco, dois proprietários de terrenos naquele lugar. Do ponto de vista geográfico, a paróquia de Nosso Senhor dos Navegantes engloba dois núcleos urbanos vila-condenses: Caxinas e Poça da Barca, que é um povoado mais antigo e contíguo à Póvoa. Por isso mesmo, muitos dos seus residentes optavam por fazer grande parte da sua vida no concelho poveiro. No fundo só estariam ligados a Vila do Conde para efeitos administrativos e religiosos.

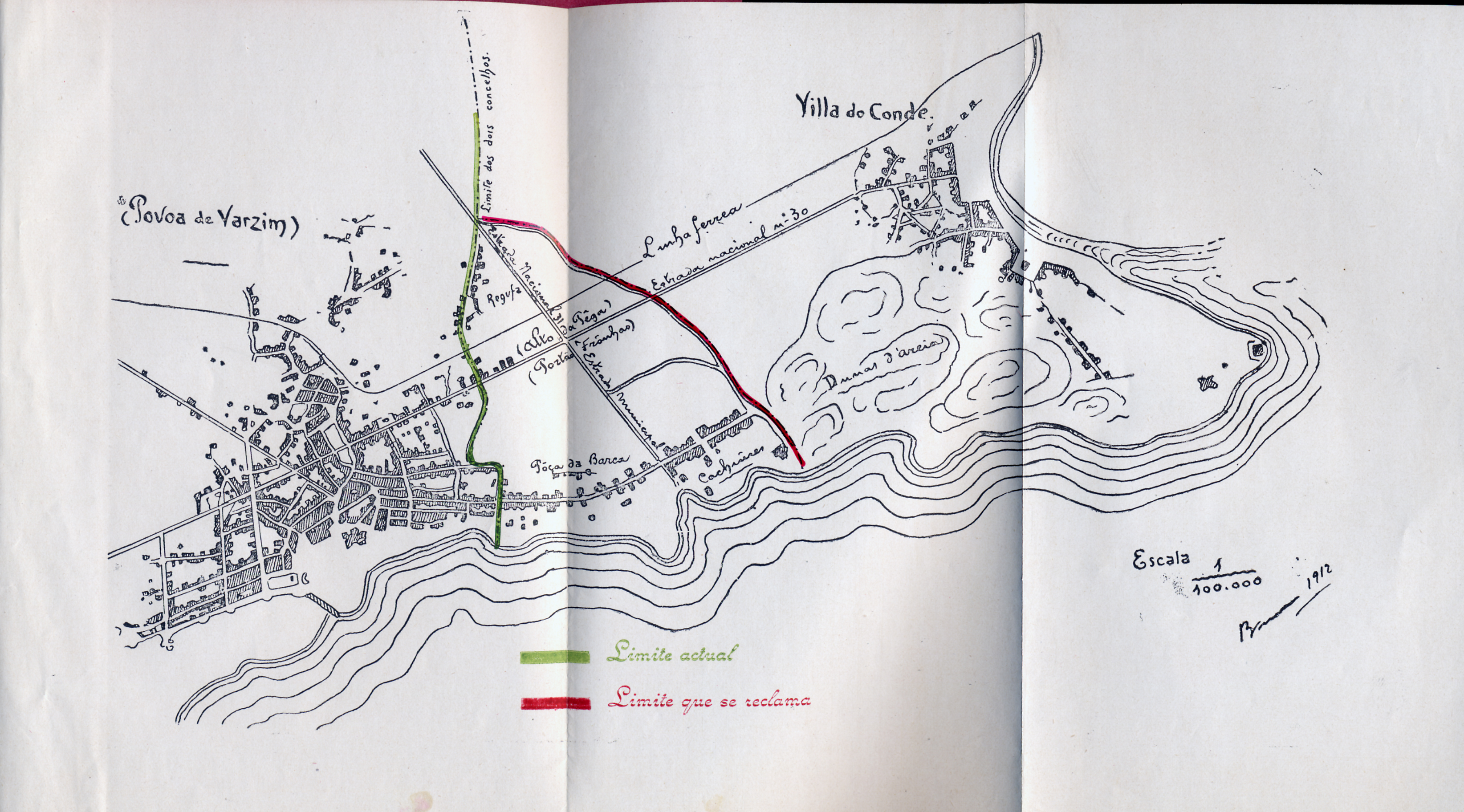

Entre os limites verde e vermelho está a porção que a Póvoa de Varzim queria anexar ao seu território.

Por conseguinte, ser da Poça da Barca não implicava necessariamente ser caxineiro. Estas questões identitárias alimentaram o sonho poveiro de anexar aqueles dois lugares piscatórios, estendendo para sul a linha divisória com Vila do Conde. O fracasso político repetiu-se três vezes, desde a monarquia até ao Estado Novo. “Do ponto de vista simbólico, os caxineiros criaram ou investiram em coisas que os distinguissem dos poveiros. Muito embora, só mais tardiamente, é que conseguiram ligar-se, de alguma forma, ao território administrativo ao qual passaram a pertencer”, observa Abel Coentrão.

Uma comunidade marcada pelo isolamento

É, aliás, com base nesse isolamento que o deputado poveiro Ezequiel de Campos apresenta uma iniciativa legislativa para justificar a necessidade daquelas comunidades se juntarem administrativamente à Póvoa de Varzim: “Na verdade, o projeto-lei de Ezequiel de Campos serviu para que a edilidade vila-condense tomasse consciência das enormes carências sentidas pelas suas populações marítimas e da necessidade de corrigir o desinteresse e o isolamento a que tinham sido votadas”, nota Isaura Maia, que é mestre em Antropologia à custa de uma tese sobre a identidade comunitária de Caxinas e Poça da Barca.

“É óbvio que é distinto do resto da população da cidade, que tem uma relação mais com o rio e menos com o mar. No centro histórico havia uma sociedade burguesa, enquanto na parte norte da cidade encontrava-se gente mais ligada a um operariado marítimo”, observa Abel Coentrão. Já Bonança vai mais longe: “As Caxinas tinham aglomerados aqui e ali que se unificaram para dar origem ao território atual. Formaram uma espécie de gueto”. O linguajar característico desta comunidade piscatória ficou normalizado com o progresso democrático em Portugal, que potenciou o alargamento da escolaridade obrigatória e colocou os caxineiros em contacto com outros hábitos. Sem nunca desprezar por completo o coração ao pé da boca, certeza matemática dos homens que se fazem para o mar.

Para contrariar um certo cosmopolitismo poveiro e a própria burguesia vila-condense, os caxineiros desviaram atenções para a faina marítima. Localmente juntavam-se em catraias para aproveitar os poucos dias que o mar permitia pescar. Ao nível internacional deixaram marca nas aventuras da pesca do bacalhau, fortemente impulsionadas durante o percurso de António de Oliveira Salazar entre a pasta das Finanças e a Presidência do Conselho.

De facto, houve um tempo em que Caxinas era uma abundante fonte de recrutamento do país para a faina maior, nome pelo qual ficou conhecida a pesca do bacalhau. Tratava-se de um trabalho sazonal, normalmente realizado de abril a setembro, que empregava centenas de pessoas que partiam para os mares gélidos e distantes da Terra Nova e da Gronelândia em busca de desafogo financeiro. “A diferença de rendimento entre bacalhau e pesca costeira era brutal”, constata Abel Coentrão.

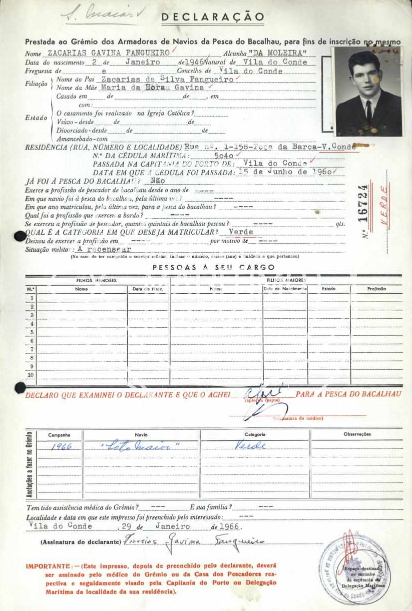

“Para nós isso é muito interessante porque nos legou 21 mil documentos de identificação de homens que foram ao bacalhau durante todo o Estado Novo. Tem ali muita informação sobre o que cada um pescava, que tarefas desempenhava a bordo e que relações familiares tinha”, sublinha o jornalista, estimando que cerca de 1.500 pescadores provinham de Caxinas.

“Era uma escravidão”

Manuel Agonia Serrão, António Martins Serrão e Zacarias Fangueiro formaram parte do contingente caxineiro na faina maior. O primeiro fez doze viagens entre os navios-motores Santa Maria Madalena e Rio Lima e o arrastão Santa Mafalda enquanto os outros andaram oito anos no Soto Mayor. Por volta de abril, punham-se a caminho de Lisboa. Primeiro dirigiam-se ao Palácio de São Bento para apresentar cumprimentos a Salazar. Mais tarde participavam na cerimónia da Bênção dos Bacalhoeiros.

“Naqueles momentos sentíamos vontade de trabalhar, ganhar dinheiro e levar a vida. Como os nossos pais e avós já tinham passado por lá tornou-se mais fácil para nós entrar nesse sistema”, confessa Zacarias, que foi para o bacalhau em 1966, com 20 anos. Naquela altura, a faina maior surgiu também como alternativa à tropa. “O serviço militar podia ser cumprido fazendo um conjunto de viagens ao bacalhau. Era equivalente a sete anos de tropa”, nota o professor Pedro Reina.

“Quando andava no Santa Maria Madalena nunca comi um bocadinho de pão fresco. O pão era feito pelo cozinheiro hoje e só era dado ao fim de dois ou três dias. A mesma coisa se passava com o peixe frito”, complementa Agonia, que entrou para o bacalhau com 18 anos, em 1957. Só ao jantar de quinta-feira e domingo é que havia carne salgada na mesa. Nos outros dias era bacalhau sobre bacalhau além da chora, uma sopa feita com os restos e as partes menos nobres do bacalhau sobrante.

“O bom pescador faz diferença quando está mau tempo”

Os pescadores que iam pela primeira vez ao bacalhau eram os verdes. No segundo ano, já integravam a categoria de maduros. Todos eram acordados às quatro da manhã pelos louvados para fazer uma primeira refeição. Daí para a frente, cada um ficava entregue a si próprio. Entrava em jogo a experiência, a concentração e a sorte, envolvidas por tempestades frequentes e mares temíveis. Na maior parte dos dias, o trabalho no mar ultrapassava as dez horas. Os pescadores moviam-se em dóris, pequenas embarcações facilmente empilháveis no convés dos navios de pesca do bacalhau.

Obviamente, os melhores profissionais afastavam-se dos locais mais concorridos. Mas não era simples. Encher o dóri, implicava quase sempre ir para zonas distantes, acarretando riscos crescentes. Seja como for, António, colecionador de oito viagens ao oceano ártico, defende que “o bom pescador faz diferença quando está mau tempo”.

António, Zacarias e Agonia são a imagem dos muitos caxineiros que embarcaram para os mares árticos.

Normalmente os pescadores baseavam-se na pesca à linha, isto é, empregavam vários anzóis que se iam prendendo alternadamente à extremidade de uma madre, que chegava a medir 90 braças – antiga medida de comprimento equivalente a 2,20 metros. Essa linha só era içada quando havia pressentimento de que um peixe tivesse pegado na isca. Com este processo um homem desembaraçado podia pescar 400 bacalhaus num só dia, apesar da variância na quantidade de peixe suportado por cada dóri.

Ora, a forma de cálculo do salário de um pescador bacalhoeiro não estava associada ao tempo de trabalho. Era antes feita pelo método da quantificação dos quintais de peixe que cada um pescava – um quintal equivale sensivelmente a 60 quilos. Muito embora não obedecesse a um rigoroso processo de pesagem. Segundo António, isso era feito a olho. “Simplesmente o capitão olhava e via a quantidade que trazia e fazia um cálculo daquilo, mais ou menos”, reforça Zacarias. O peixe era contabilizado ao longo dos seis meses de faina, instando à competição entre os homens do mar.

“Aquela meia dúzia da frente eram bons pescadores. Tinham condições para abrirem um pouco a boca e dizer certas coisas que estavam mal ou bem. De resto, não se podia dizer mais nada. Aquilo era uma ditadura”, conta Zacarias.

“Não havia tempo para convívio”

O sinal de recolher era dado pelo navio, içando a bandeira à ré. Quando havia nevoeiro era lançado um foguete e, de minuto a minuto, soava a sirene. Passava quase meio-dia desde que os pescadores se tinham feito ao mar gélido, sozinhos no dóri, para enfrentar mais uma jornada dura e desgastante. “Era tudo um esforço e uma técnica que a pessoa tinha na mão”, afirma Zacarias. Mas o dia não acabava aqui. O final da tarde servia para descarregar e amanhar o peixe.

A preparação do bacalhau passava por diversas fases. Começava-se por golpes dados em determinadas zonas do peixe, para permitir a retirada das tripas e dos restantes órgãos, e a sua decapitação. Nisto, os pescadores aproveitavam os fígados que eram lançados em grandes tanques para fermentar o óleo de fígado de bacalhau, ainda hoje usado para fins terapêuticos. Seguia-se a escala, a operação de espalmar o bacalhau. Já a salga era efetuada depois do bacalhau ter permanecido algum tempo no escorredouro e ter sido lançado para o porão do navio.

Quando a pesca do dia era abundante, o pescador podia levar muitas horas a executar todas estas tarefas, diminuindo as horas de descanso. Finda a labuta, descansavam umas horas em beliches. Dentro em breve soariam os louvados para um novo ciclo de trabalho.

Uma visita agridoce

Um novo fôlego emergia quando os pescadores recebiam as encomendas da família. Chegavam numa caixa de madeira, por ocasião da visita do Navio Hospital Gil Eannes, tradição que permitia aos pescadores mitigar um pouco as saudades de casa ao saborear as cervejas, os chouriços, as sardinhas de conserva, entre outros produtos a evocar o longínquo Portugal. Já as cartas eram o único meio de contacto entre os pescadores e os seus entes queridos ao longo de meio ano. O tempo, sempre escasso, e a periodicidade das visitas do navio só lhes permitiam escrever uma ou duas vezes para casa. Havia a esperança de receber boas notícias e ler algumas palavras de alento, que funcionavam como que uma terapia para a saudade.

Aos poucos fizeram-se sentir os ventos de mudança inspirados pelo subir do tom na contestação ao regime salazarista. Já para o final começamos a ter umas certas regalias de fazer e de dizer mais alguma coisa sem medo”, aponta Zacarias. Para esta mudança não será alheia a presença de membros do sindicato a bordo. Após onze anos na pesca à linha, em finais dos anos sessenta, Agonia fez a sua última viagem num barco de pesca à rede. Aí encontrou melhores condições: “Já se comia bem, tomava-se banho todos os dias e tudo.

No fim de comer já se tomava o cafezinho, o brandy ou o bagaço.” Acresce o facto de esta modalidade piscatória não implicar a solidão do dóri. A chegada dos barcos bacalhoeiros era simultaneamente um espetáculo interessante e comovente. Justamente no preciso momento em que mulheres e filhos iam ao encontro dos homens que andaram em busca do sustento da família. Por isso, não estranha que o rosto dos três antigos bacalhoeiros exprima uma alegria suplementar ao recordar estes momentos. “A pessoa não sabe explicar bem o que sentia”, resume Zacarias.

Pescaria, captura do pilado, apanha do sargaço, construção naval, cordoaria. Não há dúvidas de que o homem caxineiro foi moldado para andar no mar. Quase todos os dias eram passados na praia, de olhos colados no diluído vaivém dos barcos pela linha do horizonte. Tirando a sazonalidade da faina maior, no resto do ano os pescadores dedicavam longas horas à pesca costeira artesanal em embarcações pequenas e frágeis. As horas de maior fartura concentravam-se na aurora e no crepúsculo, compensando os dias de temporal.

Mas nem sempre encaravam um mar de rosas: umas vezes vinham carregados de peixe, noutras apareciam dominados pelo desalento. Reflexos de um combate permanente entre força e fraqueza, que chocava faces tímidas com almas singelas. Pois bem, Fernando Matias Marques, apelido de guerra Rebina, é a prova viva do velho lobo-do-mar caxineiro. Ou não estivesse identificado como o pescador mais velho

da comunidade.

Da vida humilde ao copo com Salazar

Só que as finanças da família Rebina nunca abundaram. Talvez por isso, o percurso escolar tenha terminado cedo, estreitando via para uma adolescência com cheiro de mar. Aos 14 anos Fernando Marques já sentia as vicissitudes da faina. Entretanto, chega ao bacalhau, onde andou mais de duas décadas, saltitando entre quatro navios.

Em maio de 1937, então com 19 anos, assistiu à carga policial, que ali como nas restantes grandes comunidades piscatórias do país, esmagou uma greve de três meses que impedia o início da faina maior desse ano. Em causa estavam protestos contra as novas regras de trabalho impostas pelo recém-criado Grémio dos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau. Aos 21 anos, subiu a primeira linha do Santa Isabel, estatuto repetido posteriormente nas embarcações Florentina e Alan Villiers.

A fama por aquelas bandas era tanta que Rebina tinha noviços a seu encargo e ganhava por dois ou três bacalhoeiros. “Até chegou a tomar um Vinho do Porto com Salazar por ter sido o melhor pescador da frota portuguesa. Falamos de 30 mil toneladas e tal de bacalhau num homem só. Isso torna-o especial”, conta Abel Coentrão, um dos fundadores da Bind’ Ó Peixe – Associação Cultural, que desde outubro de 2013 atua na “recolha, estudo e valorização cultural do património material e imaterial das comunidades de Caxinas e Poça da Barca”. “O projeto surgiu há 25 anos, embora só tenha quatro. Quando era mais novo comecei com um amigo meu a tentar fazer entrevistas biográficas a decanos da comunidade.

A primeira foi precisamente a um senhor chamado Fernando da Rebina, que tinha 75 anos e uma memória muito fresca. Em 2014, com 96 anos, voltámos a entrevistá-lo e contou-me coisas novas, apesar de algumas falhas aqui e ali. Do ponto de vista pessoal, é uma espécie de talismã. É aquela pessoa com a qual tudo começou”, explica o jornalista. Aos cem anos continua capaz de recordar o dia em que salvou um cunhado e um sobrinho da morte certa nos bancos da Gronelândia. “É uma biblioteca viva, que consegue abrir as páginas daqueles livros todos que lá existem e remeter-nos para um tempo sobre o qual já não há muita memória viva. Depois, tem essa possibilidade fabulosa de ainda conseguir lembrar-se e expressar-se”, destaca Abel Coentrão.

Tempo de “celebrar a memória”

Março abriu com dia de festa em Caxinas. O aniversário de Fernando da Rebina foi celebrado pela família, em paralelo com uma missa solene na paróquia de Nosso Senhor dos Navegantes. Justamente uma das causas defendidas pelo antigo bacalhoeiro, depois de um afastamento inicial das lides católicas. “É a mascote da nossa zona, com os seus cem anos e com a sua sabedoria. Diz que é analfabeto, mas não é burro. Conhece o meu número de telefone, o meu número de telemóvel, a matrícula do meu carro. Como não lê, memoriza e sabe tudo de cor”, afirma o padre Domingos Araújo, confirmando que o pescador centenário ainda coloca os pés na igreja.

Foi aprendendo na prática do dia a dia e por isso é o exemplo vivo daquilo que é a essência do caxineiro: alguém que luta em circunstâncias difíceis e que não desiste, mesmo quando não está preparado para uma determinada função”, nota o presidente da Junta, Isaac Braga.

Durante o dia, Fernando Marques visitou uma exposição fotográfica sobre bacalhoeiros, que a Bind’ó Peixe produziu para o Museu Marítimo de Ílhavo, em 2016. “Simboliza muito os outros. Não só os centenários, mas também os homens e mulheres que passaram por experiências que nós não veremos. A não ser em livros ou nalguma reconstituição, como aquela que fizemos com catraias na praia”, recupera Abel Coentrão, em alusão a outra das iniciativas montadas pela associação.

Fernando Matias Marques tem 11 filhos, 16 netos e 30 bisnetos. Nos livros tem edificado um memorial às várias gerações de homens e mulheres criados no mar. “Com Rebina estamos a celebrar a memória”, sublinha Abel Coentrão. “Herda a experiência daquilo que foi viver no bacalhau, uma parte importante da história de Caxinas. Lega-nos também um espólio fotográfico daqueles que não se conseguiu trazer de regresso a Caxinas e partiram”, complementa Isaac Braga, salientando a relevância de “passar a mensagem destes tempos difíceis que se viveram”.

Elisa Ferraz, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde (CMVC), atribuiu em junho a Medalha de Mérito Municipal ao cidadão Fernando Matias Marques. Parece consensual: o símbolo transcendeu o homem, numa fiel ilustração de um modo de vida temperado de abnegação, tenacidade e resiliência. As marcas caracterizadoras da forma de ser e de estar do povo caxineiro.

Durante a fase de adolescência, em meados dos anos setenta, Jorge e Vítor Afonso aceitaram emigrar para Toronto, o maior centro financeiro do Canadá, em busca de novos rumos. A aposta arrojada viria a revelar-se compensatória: um ganhava a vida como empreiteiro e marceneiro enquanto o outro enveredava pela arquitetura. Para trás ficavam negócios modestos no setor da panificação. Em sentido inverso, abandonar as raízes nunca passou pelo horizonte de Andreia Cruzeiro. Toda a vida foi construída na Póvoa de Varzim com pragmatismo e pés bem pousados no chão.

Nos três casos, nada fazia prever que o chão desabasse numa questão de meses. “Comecei a sentir dores nas pernas, diarreias e enfartamento no fim de comer”, enumera Andreia, de 35 anos. “Julgo que mancava da perna esquerda e tinha um andar de pato”, ilustra Vítor, com 52 primaveras. “Perdi controlo do meu corpo todo. Bebia água e tinha de correr para a casa de banho. Comia e era a mesma coisa. Nem me queria mentalizar”, confessa Jorge. Estavam dados os primeiros passos da “doença dos pezinhos”, enfermidade genética rara que surge entre os 25 e 35 anos, caracterizada pela deposição de células amiloides no sistema nervoso periférico.

Para ali chegarem, os três pacientes precisaram de recordar o cadastro médico dos seus antepassados. Jorge e Vítor viram o pai morrer de paramiloidose aos 41 anos, sem nunca imaginar que fosse uma patologia hereditária. Ambos, tal como Andreia, têm a mãe saudável às custas de um transplante hepático.

Sem transplante hepático, Vítor e Jorge teriam sucumbido aos pés da paramiloidose.

Como se percebe, a PAF é transversal aos dois sexos e cresce durante a idade adulta. “Começando ali, não há volta a dar. Nem sentado, nem de pé nem deitado se está bem”, sublinha Vítor Afonso. A atrofia dos membros inferiores é o princípio de uma saga que liquida todos os outros órgãos.

Num ápice, os formigueiros desencadeiam pelo organismo inteiro uma série de complicações colaterais, de que são exemplo a degenerescência muscular, problemas renais e cardíacos ou a disfunção eréctil. Literalmente, só escapa o cérebro, pelo que o indivíduo permanece completamente lúcido até ao último segundo de vida. Quanto mais cedo a paramiloidose se manifesta, maior costuma ser a gravidade dos estragos que causa. Por isso urge um tratamento rápido e multifacetado, sob pena de as consequências se tornarem fatais em apenas dez anos.

“Era tudo lento e queríamos tudo agora”

Normalmente, o manancial de esperança passa pelo aconselhamento com a Associação Portuguesa de Paramiloidose (APP), que está sediada no coração de Caxinas e espalha-se por mais oito núcleos regionais (Barcelos, Braga, Ribatejo, Esposende, Figueira da Foz, Lisboa, Matosinhos e Unhais da Serra). A instituição apareceu em junho de 1979 e prometeu juntar esforços para melhorar as condições de vida dos doentes de paramiloidose e respetivas famílias. “Naquela altura os paramiloidóticos eram escondidos pela família e acabavam por morrer”, conta Carlos Figueiras, presidente da Direção Nacional da APP. Quando chegou a Vila do Conde, no início dos anos oitenta, o enfermeiro foi imediatamente encaminhado para a secção dos paramiloidóticos.

“Mal sabia o que era. Os enfermeiros pura e simplesmente não queriam trabalhar com doentes paramiloidóticos. Só existiam tratamentos paliativos ao nível das escaras e mesmo assim era muitas vezes complicado, porque os doentes isolavam-se, metiam as mantas

por cima da cabeça e não saíam das camas”, conta. Carlos ponderou trocar de especialidade nas primeiras semanas.

Depois apaixonou-se pela doença, ao ponto de criar condições inovadoras para um tratamento mais eficaz. “Desde junho de 1979 que a paramiloidose sofreu uma revolução total. O paramiloidótico precisa de muitas especialidades médicas e todos os profissionais que estavam nos centros de saúde começaram a olhar com outros olhos para a doença”, sublinha.

Numa doença que continua sem cura, a única opção encontrada no século passado passa pelo transplante hepático, uma vez que a transtirretina – a tal proteína que recebe mutações genéticas – é sintetizada predominantemente no fígado. Mal sentiu que estava a perder força, Vítor encaminhou-se para a sala de biópsias de um hospital canadiano. Os exames ao calcanhar direito confirmaram um estado avançado da doença. Na altura, o empreiteiro resolveu voltar com o irmão mais novo à terra natal, depois de a mãe ter ouvido falar da existência de transplantes de fígado em Portugal. “Corremos os hospitais todos. Começamos por ir ao Hospital de Santo António e aí informaram-nos que a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa também tinha uma unidade de tratamento. Lá tivemos claramente de abanar a árvore.

Era tudo lento e queríamos tudo agora. Quanto mais tempo esperávamos pior era”. No entanto, só Jorge fez a cirurgia em solo nacional, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, no verão de 1996, quatro anos depois da primeira intervenção cirúrgica em doente paramiloidótico. “Duas e três vezes a doença interrompeu a minha carreira de arquiteto. Depois começou-me a apertar outra vez e eu tive de decidir: ou ficava outra vez num rompe-rompe e morria ou não fazia nada e sobrevivia mais alguns aninhos”, conta.

Por sua vez, o irmão Vítor preferiu entregar-se na mesma altura aos médicos canadianos, depois de ter apanhado “quase dois anos de seca em Portugal”.

Um antídoto rejuvenescedor

Contudo, o Governo liderado por Pedro Passos Coelho começou por hesitar na comparticipação absoluta do medicamento. Cada doente custava sensivelmente 120 mil euros por ano, mesmo se o transplante significa três vezes o valor. Entrava aqui o papel sensibilizador movido pela Associação de Paramiloidose. “Fui a cabeça da campanha ‘SOS Paramiloidose’. Fizemos manifestações agressivas nas Caxinas com os doentes e até fui à Assembleia da República. Todos os partidos eram a favor da vinda do medicamento. O pior foi mesmo conseguir desbloquear as verbas no Ministério das Finanças”, lembra Carlos Figueira.

Só que a batalha mexeu tanto que o Tafamidis chegou, ainda no consulado de Paulo Macedo ao comando do Ministério da Saúde. A prescrição médica arrancou na Unidade Corino de Andrade do Hospital de Santo António, considerada o centro de referência nacional no tratamento da doença dos pezinhos, com cerca de 80% dos doentes portugueses. Nos últimos meses, o medicamento passou a ser dispensado também em hospitais da região centro e de Lisboa.

“Cada comprimido custa 400 euros e o doente tem de tomá-lo toda a vida”, analisa Carlos Figueiras, avisando que nem tudo está resolvido. “O Tafamidis só tem 70% de eficácia, pelo que a restante franja continua a ser transplantada”. Nesta altura há dois medicamentos que foram estudados nos Estados Unidos da América e já estão em licenciamento na União Europeia. Tudo leva a crer que apareçam no mercado durante este ano civil.

A enseada de Caxinas, onde outrora os pescadores varavam os seus barcos e remos, é hoje um espaço que quase só serve os interesses dos banhistas que ali se deslocam no verão para apanhar sol. “Antes vinham para cá e conviviam connosco durante um ou dois meses. E como normalmente marcavam lugar para o ano seguinte, acabaram por se tornar muito familiares. Esse estilo de banhistas de algum modo terminou: se está bom tempo vêm para Caxinas, senão ficam nas suas casas”, diz o padre Domingos, que entre julho e agosto fica sobrecarregado com o aumento do número de fiéis nas redondezas da Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes.

De facto, o portinho deixou de ter capacidade para responder aos novos desafios que o setor das pescas enfrenta desde meados dos anos sessenta. Designadamente, o investimento em barcos a motor de maiores dimensões e potência, acompanhados por crescentes níveis de segurança e conforto. Pelo contrário, “muitos dos armadores de pesca dessa altura tiveram uma experiência muito boa no bacalhau e conseguiram depois investir na frota artesanal”, reflete Abel Coentrão.

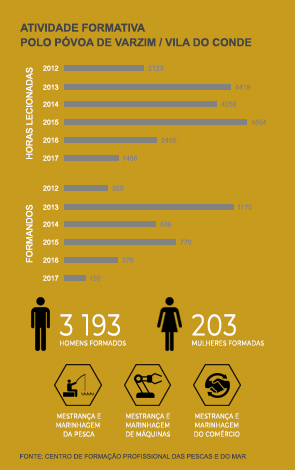

Em toda esta conjuntura há que considerar o apetrechamento formativo dos pescadores. Sedeado em Caxinas, o Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR) foi criado em 2008 para promover cursos de aprendizagem em setores a montante e a jusante da atividade marítima. Olga Vide admite que “o pescador de hoje não é o pescador de há vinte ou mesmo dez anos, mas um profissional mais completo, com mais conhecimento, literacia e com domínio das novas tecnologias”. A diretora do Departamento de Coordenação Regional defende mesmo que a formação administrada em Portugal “é bem mais completa e longa” face a outras latitudes.

Para isso contribuiu muito o alargamento das competências teórico-práticas do FOR-MAR, em harmonia com as exigências do mercado. “O tráfego local era quase algo inexistente no nosso país e foi um nicho de mercado que surgiu. Houve necessidade de qualificar pessoas para trabalhar nessa área, mas também de converter alguns profissionais que eventualmente saíram da pesca para trabalhar na área do tráfego local”, explica Isabel Brito, técnica superior responsável por fazer todo o processo de seleção dos candidatos. “Há uns anos trabalhávamos com uma população com baixa escolaridade.

Neste momento, temos uma população de licenciados a trabalhar na pesca. Embora possam reconhecer que é uma vida dura, há outros fatores que são ponderados. Dependendo das artes, mesmo que continuem a ganhar à percentagem de captura, falamos numa profissão bem remunerada e os jovens também procuram isso”, considera, indicando que o FOR-MAR gera anualmente uma média de 200 novos pescadores.

A preferência por homens do maior arquipélago mundial justifica-se com as semelhanças encontradas face à pesca artesanal portuguesa. “Confirmei com os meus olhos que têm habilidade para a pesca. Vivem dentro da praia, quase no mar. Aliás, não há outro lugar no mundo com pescadores equiparados aos nossos. Ainda por cima os portugueses têm, no mínimo, mais cinco vezes o salário que é auferido na Indonésia”, sublinha o pescador de 55 anos.

A centena de indonésios tem sido apoiada pela Associação Pró-Maior, nomeadamente em termos de residência, salário mínimo e obtenção de vistos laborais junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Há quem diga que são sinais dos tempos. Isaura Maia fala num “fenómeno compreensível em resultado dos limites de ação impostos à atividade e à consequente redução da frota, mas a que também não é alheia a possibilidade de fuga das gerações mais novas”. Já a professora Bonança Santos vai mais longe: “hoje só é pescador quem não quis estudar”.

Recordando a sua infância, Pedro Reina relata que “os filhos eram considerados mão-de obra para ajudar os pais. Estudar não era considerada uma prioridade”. Representante de uma das primeiras fornadas universitárias oriundas de Caxinas, o investigador ludibriou o caminho marítimo até chegar a professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

“É um povo muito sofrido, mas que também faz sofrer”

As opiniões são mais consensuais quando a discussão vira para as condições laborais das pescas. Longe vão os tempos em que os pescadores agiam primariamente em alto-mar. Os meios mecânicos deram nova vida às embarcações, sem esquecer a atualização do Regulamento de Inscrição Marítima. Ainda assim, há muito por fazer. Isabel Brito gostava, por exemplo, de incrementar sensibilização junto da comunidade marítima para as questões da segurança: “Eles têm consciência da sua importância, mas depois apercebemo-nos em situações de naufrágio que nem o colete usam”.

Por sua vez, Abel Coentrão pensa que, às vezes, os pescadores caxineiros são protagonistas do seu próprio destino. “Os caxineiros mantiveram alguns comportamentos, também porque a boa gestão de outros tempos fez milagres num tempo de miséria absoluta. Talvez a gestão não esteja a ser tão boa nos tempos mais recentes”.

Foi para prevenir situações destas que José Festas edificou em 2007 a APMSHM. A história começou com o naufrágio da Luz do Sameiro, que vitimou seis pescadores a sete milhas a norte de Nazaré. Onze anos redundaram numa “redução muito significativa da sinistralidade”, mediante dois projetos que dotaram as embarcações piscatórias de equipamentos de segurança para prevenir desastres em alto-mar.

Um postal para a gente do mar

Numa terra onde as mortes no mar são notícia recorrente, cabe ao padre ser um esteio no ordenamento social. Mal acontece uma tragédia, a comunidade une-se como “uma família só”. Com mais de uma centena de funerais de pescadores realizados, Domingos Araújo considera que é nessas alturas que se encontra o silêncio necessário para amansar reações primárias imediatas. “Passando aquele choro inicial do acontecimento, as pessoas vivem com serenidade estes momentos. Sentem uma certa acalmia, que depois pode ter um momento mais forte no cemitério quando descem à sepultura”.

No meio de tão arreigada convicção religiosa, o povo caxineiro faz da Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes uma segunda casa. O templo nasceu em terreno fronteiriço ao mar para responder ao crescimento populacional da zona. A sua arquitetura pouco usual irradia o meio de sustento dos pescadores. Além de ter a forma de um barco, lá dentro, todos os objetos de culto estão ligados à arte de marear.

Três anos após a sua inauguração, saiu à rua a maior procissão de sempre em honra do padroeiro das Caxinas. Na primeira semana de agosto deslocam-se a Caxinas muitas comunidades de pescadores, de norte a sul do país. Há dezasseis andores carregados pelos ombros dos pescadores locais e cerca de quinhentos figurantes a percorrerem as principais artérias da comunidade. Naturalmente, o andor mais desejado é o do padroeiro. Por isso, o critério de atribuiçãoé simples: a companha que der a oferta mais generosa à igreja terá a honra de o ostentar.

A diversificação combate o estigma

Se a fé não mexeu um milímetro, o panorama é diferente ao olhar para a evolução laboral. Apesar de nunca ter perdido de vista o mar, nos últimos anos têm sido dinamizadas outras atividades na comunidade caxineira: ao fomento industrial juntaram-se áreas como a metalúrgica, a fundição e galvanoplastia, os laticínios, os transportes ou as confeções. Para este alargar de horizontes, numa fuga ao destino marcado, muito contribuiu o desenvolvimento da escolaridade.

Pedro Reina discorda da imagem de Caxinas que passa nos media, “de gente que não sabe falar”, resultante do foco quase exclusivo em “pessoas de uma certa idade e que são do tempo em que não frequentavam a escola”. Daí que Bonança Santos seja da opinião que “Caxinas sofre de um estigma de ignorância, de pessoas mal formadas, de analfabetos, com um cunho de arruaceiros”. Isto, potenciado pela emigração de homens caxineiros nos anos sessenta e setenta, diversificou fontes de rendimento e contribuiu para melhorias da qualidade de vida. Isaac Braga ressalva, contudo, a existência de “famílias carenciadas”.

“Felizmente, Vila do Conde tem uma rede social organizada, que partilha recursos. Aquelas famílias que precisam de apoio têm certamente esse apoio. Não há ninguém que venha à Junta, diga que não tem o que comer e não tenha uma resposta imediata nesse dia”, afiança. “Se fosse um miserável não aguentava aqui oito dias. Há sim famílias pobres porque a sociedade portuguesa passa muito pelo estrato médio-baixo”, complementa o padre Domingos, que deposita na Conferência de São Vicente de Paulo grande parte do auxílio que a Paróquia de Caxinas oferece aos mais desfavorecidos.

Embora a pesca tenha sido sempre “o maior sustento da comunidade”, o Presidente da Junta não deixa de realçar que “há cada vez mais jovens a elevar o nome de Caxinas e de Vila do Conde noutras áreas, quer nacionais, quer internacionais”. Basta recordar, por exemplo, o autêntico viveiro de futebolistas. Independentemente do percurso trilhado todos exprimem abnegação e talento de língua cerrada entre os dentes. Sem nunca virar a cara à luta, deixam tudo de si.

Viagem sem fim anunciado

Só alguns idosos conseguem recordar os tempos em que viviam numa malha urbana bem mais pequena. Hoje irrompem caminhos asfaltados, pautados por espaços de socialização e edifícios com muitos andares. Está materializado o sonho de António Ferreira Vila Cova, que “lutou muito para que houvesse estas condições”, nas palavras de Pedro Reina. Estes ventos de mudança imbuíram a Associação Pró-Progresso das Caxinas e Poça da Barca e Lugares Anexos, que visava a apreciação dos problemas mais prementes da zona. Depois a Câmara também se solidarizou e o projeto foi crescendo globalmente bem”, afirma o padre Domingos Araújo.

Com os maridos emigrados sustentava-se em Caxinas uma “comunidade matriarcal”, nas palavras de Bonança Santos. Face à ausência do pai, que partia em busca de melhores condições de vida, era a mãe que ficava encarregue da educação dos filhos, sendo elas as gestoras de toda a economia doméstica. À semelhança do resto do país, os tempos evoluíram para uma gestão doméstica partilhada entre o homem e a mulher. Nesse sentido, Bonança, que frequentou vários movimentos na paróquia, destaca o papel da igreja no alargamento de horizontes do povo. “Quem passava pelas sessões semanais temáticas do padre Domingos ficava muito mais esclarecido”, garante.

Se as crianças e os idosos encontraram na Associação de Proteção à Terceira Idade A. F. Vila Covauma forma de passar o dia, a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Caxinas e Poça da Barca tenta despoletar a veia artística da comunidade. Nos próximos anos será erigido um Centro Comunitário, numa empreitada municipal que ronda os quatro milhões de euros. É mais um passo num lugar que nunca foi elevado a freguesia, mas que até possui um departamento próprio para a Junta. Não é de estranhar, por isso, que as estruturas políticas locais retirem dali um forte apoio eleitoral, em troca de uma perspetiva de proximidade.

Artigo originalmente realizado para a cadeira Laboratório de Ciberjornalismo do Mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade do Porto.

Editado por Filipa Silva