Os próximos anos prometem um aumento significativo do número de casos de cancro e de mortes. Apesar disso, a tendência é aprendermos a conviver com a doença. O que está a ser feito para preparar o país para essa realidade? Será que caminhamos para o cancro se tornar uma doença crónica?

Estudos recentes apontam para um aumento significativo dos casos diagnosticados de cancro e das mortes provocadas pela doença: 25% da população portuguesa corre o risco de ter cancro até aos 75 anos e 10% desses casos devem ser fatais. No entanto, nem tudo é mau, já que entre 30 e 50% dos casos poderão ser prevenidos.

“O caminho é tentarmos encontrar o cancro antes de o conseguirmos ver”, explica Mónica Gomes, bióloga da Liga Portuguesa Contra o Cancro, ao JPN.

O cancro é a segunda causa de mortalidade no mundo inteiro, tendo sido responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. No mesmo ano, em Portugal, o cancro constituiu também a segunda causa de morte, o que custou 28.960 vidas.

Apesar destes dados, o investigador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), José Carlos Machado, assinala que o diagnóstico de um cancro “não é uma sentença de morte”. Embora o número de mortes deva aumentar nos próximos anos, a tendência é que as pessoas deixem “de morrer de cancro”, passando-se a controlar a doença, destinada a tornar-se crónica. Nos últimos anos, a taxa de sobrevivência tem vindo já a aumentar em vários países, aponta um estudo publicado na revista “Lancet”.

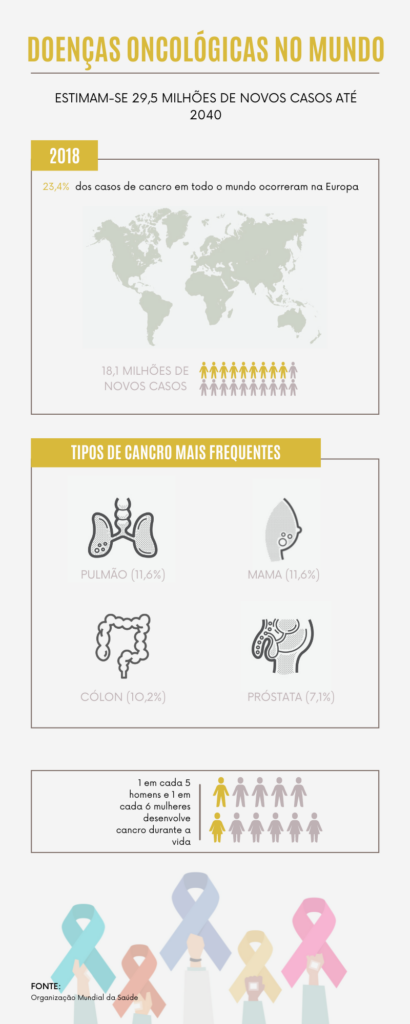

No nosso país, espera-se que haja mais 10 mil casos de cancro e 8 mil mortes por ano provocadas pela doença até 2040. O mesmo se deve verificar no resto do mundo, estimando-se que cerca de 29,5 milhões de novos casos surjam até esse ano.

Estas são as estimativas feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e revelam que este é um problema global que vai afetar todas as sociedades.

Estima-se que o número de novos diagnósticos aumente em 110% até 2040 nos maiores de 70, aponta um estudo recente da farmacêutica Sanofi. Entre a população idosa, a probabilidade de contrair cancro é 11 vezes maior, sendo esta sobretudo “uma doença natural do envelhecimento”.

Não obstante, existem diferentes tipos de cancro, para os quais nem sempre funciona o mesmo tratamento. Para os especialistas, uma das chaves está na personalização dos cuidados. “Não podemos tratar todos os cancros da mesma forma”, afirma Constantino Sakellarides, antigo Diretor-Geral da Saúde.

O que está a ser feito para inverter a tendência e preparar o país para esta realidade?

E a cura? Será possível acabarmos de vez com a doença do século? Ou estamos destinados a conviver com ela?

Para dar resposta a estas e outras questões, o JPN entrevistou especialistas e investigadores da área oncológica.

“Esta tendência é muito difícil de diminuir e de contrariar. O cancro é, principalmente, uma doença natural do envelhecimento”, diz Mónica Gomes, bióloga e investigadora na Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Os últimos anos têm refletido um claro envelhecimento da população, como consequência do aumento da esperança média de vida e da diminuição da natalidade. Assim, o aumento do número de casos e de mortes não surpreende os especialistas.

“Vamos cada vez mais ao médico, somos cada vez melhor seguidos, fazemos cada vez mais exames de diagnóstico. Portanto, é normal que nós, ao longo da nossa longa vida, vamos encontrando mais casos”, afirma.

Mónica Gomes Foto: D.R.

Ainda é incerto o conhecimento por detrás das causas do cancro, mas há fatores de risco que propiciam e aumentam a probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver esta doença. Contudo, eliminar esses fatores não exclui, por completo, o aparecimento da patologia, apenas diminui a probabilidade.

“Claro que é sempre um jogo de probabilidades, até porque todos nós provavelmente conhecemos alguém que fumou durante toda a vida e não tem cancro do pulmão, e conhecemos alguém que nunca fumou e tem cancro. É um jogo de probabilidades, mas jogar com a sorte, às vezes, não dá muito jeito”, refere Mónica Gomes.

Estima-se que cerca de 30% dos cancros seriam preveníveis se os fatores de risco fossem eliminados, como concluiu um estudo publicado no “The Journal of American Medical Association” (JAMA). O consumo de álcool destaca-se como um dos principais fatores, tendo levado a mais de 30 mil casos oncológicos em 2020 só no sul da Europa.

Outras possíveis causas assentam no consumo do tabaco, na alimentação desequilibrada e no sedentarismo, mas também na exposição à radiação solar. Evitar estes comportamentos é válido tanto para a prevenção do cancro, como de outras doenças.

Em declarações ao JPN, a bióloga considera não ser suficiente “só impor as regras”, precisando de se estabelecer “um equilíbrio”. “Nós não podemos dizer ‘o tabaco mata’ nem dizer ‘o tabaco provoca cancro’, temos de explicar o porquê, como é que isto acontece para as pessoas entenderem”.

Se não houver essa consciencialização, as pessoas vão apenas “dizer: ‘eu vou morrer e vou, por isso não importa’”. A investigadora não tem dúvidas de que o caminho passa pela “sensibilização nas escolas e ao nível da comunidade”, para que as pessoas entendam melhor as consequências dos seus atos.

Dessa forma, a prevenção revela-se uma importante fase do processo de diagnóstico, com grande potencial para minimizar o problema. Esta pode ser dividida em duas: prevenção primária e secundária.

Numa fase inicial, a “redução de fatores de risco” é a prioridade, de forma a prevenir o desenvolvimento da doença. Esta fase designa-se por prevenção primária. No entanto, numa fase posterior, a via de ação passa pela aposta no diagnóstico precoce e realização de exames de rastreio, a chamada prevenção secundária.

“Vamos andar à procura se estamos perante um desenvolvimento de um cancro ou não. E caso estejamos, encontrá-lo o mais cedo possível. (…) O caminho é nós tentarmos encontrar o cancro antes de o conseguirmos ver”, conclui a bióloga da LPCC.

Nós temos a noção clara que um dos grandes problemas do cancro é a falta de sintomas e a falta de sinais.

Para diagnosticar a doença o mais precocemente possível, é essencial conseguir identificar aquelas que são as “características genéticas intrínsecas” a cada tumor maligno, através do recurso a “marcadores moleculares”. As proteínas libertadas pelas células cancerígenas permitem depois concretizar “um tratamento que seja mais eficaz”.

Não obstante, a investigadora considera haver dificuldades acrescidas em identificar a doença nos pacientes oncológicos. “Nós temos a noção clara que um dos grandes problemas do cancro é a falta de sintomas e a falta de sinais” numa fase mais precoce, assinala. Para além disso, em Portugal, o SNS só assegura o rastreio de apenas três tipos de cancro: mama, cólon e colo do útero.

“Temos efetivamente que tentar aproveitar os rastreios que existem, que infelizmente não são muitos”, admite.

À medida que o tumor se vai alastrando e os sintomas começam a surgir, muitas vezes estes acabam por se confundir facilmente com os de outras patologias. O desafio da “falta de sinais” transforma-se num desafio de distinguir a doença dos restantes problemas de saúde, com sintomas bastante “confundíveis”.

A verdade é que o cancro está cá e por cá vai continuar. Lidar e viver com este faz parte do futuro. Essa futura convivência assenta, em grande parte, na prevenção secundária, com a qual é possível “uma sobrevivência global cada vez maior”, reforça a investigadora.

No entanto, para que uma pessoa possa realizar um rastreio e identificar precocemente um possível cancro, é fundamental haver referenciação por parte dos médicos de família. Mónica Gomes, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, considera que esta é ainda muito “tardia e demorada”, levando muitas pessoas a “recorrer ao privado”.

“Nós vamos tentando, ao longo dos anos, tornar esta doença o mais crónica possível, portanto, uma doença controlável. As pessoas podem morrer ‘com’ cancro, mas não queremos que as pessoas morram ‘de’ cancro. É suposto nós encontrarmos muitos casos, mas casos esses que sejam tratados eficazmente e que as pessoas convivam naturalmente com o seu cancro”, salienta.

Uma das principais chaves para o futuro das doenças oncológicas encontra-se na personalização da medicina. Atualmente, o Instituto Ricardo Jorge integra, em conjunto com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o Consórcio Internacional para a Medicina Personalizada. No âmbito desse consórcio, está em desenvolvimento um Plano de Ação Comum, assente na investigação e inovação.

Sendo “que cada cancro é muito específico nas suas características genéticas, assim como as pessoas”, os anos têm trazido uma medicina mais individualizada, especialmente na área oncológica. “Temos uma realidade nos dias de hoje que é uma medicina cada vez mais personalizada, ou seja, nós tentamos adequar o tratamento às características do tumor e às características do hospedeiro”, explica a investigadora da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Há cerca de 15 ou 20 anos, os tratamentos oncológicos não se adaptavam às características de cada tumor como acontece nos dias de hoje. Por exemplo, “toda a gente que tinha cancro da mama tomava o mesmo medicamento e depois ia-se ver a resposta”.

Neste momento, são avaliadas as características do doente e do tumor, procurando-se uma “simbiose perfeita” para o medicamento mais adequado e eficaz. A isto chama-se “uma medicina mais personalizada”.

Já em relação à cura, a investigadora admite que é “muito difícil, para não dizer que impossível”. A expectativa para o futuro não está no fim da doença, mas na convivência com ela. “Considero que a palavra cura é muito definitiva e a palavra certa é tratamento. Acredito que estamos num bom caminho para tratamentos mais inovadores, inofensivos, menos tóxicos e mais eficazes”.

Mónica Gomes considera ainda a palavra “cura” como mais difícil “de gerir, até de um ponto de vista emocional”. “Um médico pode dizer que o doente está curado, a pessoa pensa que está tudo resolvido e nunca mais tem cancro e dali a 15 anos tem uma recidiva e cai-lhe o mundo em cima”, alerta.

A palavra cura é muito definitiva e a palavra certa é tratamento.

Para a investigadora da Liga Portuguesa Contra o Cancro, “é preciso instalações e recursos humanos” para fazer face ao crescente número de diagnósticos de cancro. Acredita, ainda, que a questão de como lidar com a evolução da doença “é uma preocupação recorrente e crescente de quem faz a gestão dos hospitais e do Ministério da Saúde”.

“Acho que as políticas de saúde, juntamente com medidas de capacitação própria e individual, são a chave”, afirma.

Ao JPN, confessa “que os hospitais cada vez estão mais entupidos porque cada vez vivemos mais, vamos mais ao médico, e temos mais doentes”. Considera, por isso, que os atuais meios “nunca chegam”, sendo necessária “essa consciência que é preciso aumentarmos” o número de camas e equipamentos, mas também os recursos “humanos”.

Segundo Mónica Gomes, uma das causas dessa insuficiência está na falta de financiamento, mais concretamente na investigação. “Não vou dizer que há um desinvestimento, mas não é suficiente”, considera. Isso implica também “pouca aposta na fixação de pessoas com valor”, sendo que o acesso a bolsas de investigação não chega para todas.

“Os hospitais cada vez estão mais entupidos porque cada vez vivemos mais, vamos mais ao médico, e temos mais doentes”, afirma Mónica Gomes. Foto: Wikimedia

“Não podemos tratar todos os cancros da mesma forma”

Constantino Sakellarides, antigo diretor-geral da Saúde, lembra que os custos são muito elevados, nomeadamente na aposta numa medicina mais atenta às características específicas de cada pessoa e de cada cancro. É uma opinião que partilha com Mónica Gomes, considerando haver a necessidade de melhorar a forma como os serviços de saúde se encontram organizados.

Constantino Sakellarides Foto: SPMI

“Um dos desafios da organização da rede oncológica é a pessoa ser tratada no sítio certo, com o tipo de cancro que tem e o seu desenvolvimento. Esse é um enorme desafio que temos para conseguir organizar os cuidados de saúde da forma mais adequada”, afirma, acrescentando que “não podemos tratar todos os cancros da mesma forma”.

Essa personalização da medicina “depende da disponibilidade de dados”. Para isso, é necessário investir na “tecnologia quer em tratamento quer em diagnóstico”. “É um caminho que tem vindo a ser percorrido, mas que ainda não está finalizado. É evidente que o desenvolvimento da resposta evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, mas estamos longe do serviço que precisamos”.

Não obstante, para o antigo responsável da DGS, “temos melhores serviços de saúde do que o país que temos, em termos socioeconómicos” e não tem dúvidas que “concentramos todos os nossos recursos à resposta do imediato”. Logo, graças à posterior e eventual falta de recursos, acaba por não se desenvolver “uma segunda linha que pense o país a prazo e no futuro”.

Segundo Constantino Sakellarides, as motivações primárias da criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não tinham enfoque no envelhecimento da população, já que “não era a principal preocupação da saúde pública portuguesa”. No entanto, os tempos mudaram e o envelhecimento passou a ser uma das questões mais prementes da sociedade, tendo várias implicações ao nível socioeconómico.

Como o cancro é uma doença particularmente ligada ao envelhecimento, “estamos longe de conseguir a resposta que precisamos”. O antigo diretor da Escola Nacional de Saúde Pública é da opinião que há “um problema de acesso em relação às pessoas que precisam de ser vistas precocemente com um diagnóstico de cancro”. Contudo, esse não é um problema sentido de igual forma por todos.

Diferenças no acesso

“Há uma desigualdade de acesso, sabemos que nem todos os portugueses têm o mesmo acesso, mesmo numa questão tão séria, aguda e preocupante como é o cancro”, refere.

As desigualdades verificadas no setor da saúde são, essencialmente, socioeconómicas e geográficas. De forma a mitigar o problema, o Programa Nacional Contra o Cancro define um conjunto de metas a cumprir. No entanto, o antigo diretor da Escola Nacional de Saúde Pública confessa que “as pessoas com menos educação, menos capacidade económica e menos recursos têm mais dificuldade em ter acesso aos cuidados de saúde”.

No que concerne à questão geográfica, “o acesso a cuidados mais especializados é mais difícil” em certas regiões do país do que noutras. “Os grandes centros são beneficiados em relação aos cuidados mais diferenciados”, reconhece.

Porém, ressalva que “sem o Serviço Nacional de Saúde isso seria muito pior” e alerta para a importância da prevenção. “Não devemos olhar só para o fim de linha, como diagnosticar e tratar, temos de estar preocupados em como evitar. Não vamos assistir silenciosamente ao aumento da incidência da mortalidade sem pensar se podemos diminuí-la de alguma forma”, considera.

Viver bem e ter uma vida ativa não é ter medo, é enfrentar a vida com inteligência.

Quer em relação à saúde pública, quer em relação à literacia das pessoas no tipo de comportamentos e estilo de vida a adotar, Constantino Sakellarides afirma que “podemos fazer muito melhor” e que o medo não é a solução.

O especialista em saúde pública identifica como principal fator da prevenção do cancro “uma vida ativa, em termos físicos, mentais, psicológicos e sociais” e “uma boa alimentação”. “Viver bem e ter uma vida ativa não é ter medo, é enfrentar a vida com inteligência”, sentencia.

Constantino Sakellarides salienta o quão fundamental é “assegurar a qualidade de vida das pessoas com cancro e de quem sobrevive de cancro”. Para isso, deve haver uma aposta nos “cuidados paliativos de qualidade”, que previnam o sofrimento excessivo e desnecessário dos doentes perto da morte. “A única forma de vencer a morte é morrer bem”, salienta.

Com a expectável progressão do cancro para uma doença crónica, “não vamos morrer de cancro, mas vamos morrer com falências multiorgânicas próprias do processo de envelhecimento”, considera o antigo presidente da Associação Europeia de Saúde Pública.

Não vamos morrer de cancro, mas vamos morrer com falências multiorgânicas próprias do processo de envelhecimento.

A qualidade de vida de um doente oncológico, cada vez mais, não se deve só ao cancro, mas também à chamada “morbilidade múltipla”. Um paciente pode sofrer de várias outras patologias que lhe impõem certos constrangimentos, logo é fundamental ter em atenção todo o “conjunto de circunstâncias que têm de ser atendidas para assegurar” uma boa qualidade de vida.

Destaca ainda “o acesso regular a um médico de família e a uma enfermeira de família” para tratar a doença numa fase mais precoce, um importante fator na eficácia do tratamento.

Apesar das atuais dificuldades e limitações, Sakellarides vê uma Europa que encara “o cancro como um objetivo de saúde pública de primeira grandeza”. Dá como exemplo o Plano Europeu de Luta Contra o Cancro, a partir do qual foi criado um Centro do Conhecimento sobre o Cancro. Outras medidas passam por um Registo das Desigualdades no Domínio do Cancro e uma ação comum sobre a vacinação contra o HPV, por exemplo, como foi noticiado pelo JPN.

O especialista em saúde pública considera assim que, neste momento, Portugal encontra-se “bem conetado a redes internacionais que permitem fazer chegar à prática as aquisições da investigação, do conhecimento e da inovação”. Lamenta, porém, a “grande cultura do papel” que ainda impera, nomeadamente no que toca ao Plano Nacional de Saúde.

Não fazemos o suficiente, fazemos mal e temos que fazer muito melhor.

Para o antigo diretor-geral da Saúde, este plano constitui “um mundo parado, teórico, super estrutural e afastado, que não é referido, não é chamado à colação e nunca é avaliado”.

“Ninguém fala dele”, confessa, prosseguindo que as grandes estruturas, como o Plano Nacional de Luta contra o Cancro, “não são conhecidas e não são referidas quando os responsáveis políticos falam de medidas que vão tomar”.

A solução passa por partilhar “objetivos por todos os atores no terreno” de forma a dar a conhecer e a partilhar os diferentes planos e, com isso, aprender para a realização de uma melhor prática futura. “Se não existe aprendizagem, se não existe a avaliação do que é feito, dificilmente podemos pensar no futuro de uma forma diferente”, afirma. “Não temos ainda um sistema político atento ao conhecimento e à utilização regular e, de forma sustentada, do conhecimento para beneficiar as políticas públicas”.

Em jeito de conclusão, Constantino Sakellarides identifica “um problema maior quanto à forma como o conhecimento influencia as políticas públicas” e afirma que temos de ser capazes de pensar no futuro, “não só como pessoas, mas também como país”. “Não fazemos o suficiente, fazemos mal e temos que fazer muito melhor”, remata.

Com a expectável progressão do cancro numa doença crónica, “não vamos morrer de cancro, mas vamos morrer com falências multiorgânicas próprias do processo de envelhecimento”, afirma Constantino Sakellarides. Foto: Wikimedia

Esse futuro vai sendo já pensado e desenvolvido por profissionais a partir dos laboratórios, cujo conhecimento “chega rapidamente” à prática clínica e, portanto, “ao benefício das pessoas”.

José Carlos Machado Foto: IPATIMUP

O investigador José Carlos Machado dirige o programa de cancro do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), do qual é vice-presidente.

Nessa qualidade, tem participado em múltiplos estudos na área oncológica. De momento, encontra-se a liderar um, relativo à “aquisição de resistência (do tumor) ao tratamento”, o que leva alguns doentes a terem recaídas e a desenvolverem, posteriormente, células tumorais, anos depois da doença já aparentar estar curada.

Contudo, “quando se diagnostica cancro, não é uma sentença de morte”, afirma. “Hoje nós tratamos com sucesso a maior parte dos cancros”. Não obstante, o investigador alerta para casos de diagnóstico mais tardio em que “a questão da cura é mais difícil de equacionar e onde se procura, acima de tudo, converter de certa forma aquele cancro numa doença crónica”.

”No cancro, diagnosticar cedo é meio caminho andado para curar, isso é importantíssimo”, salienta.

A gestão do cancro é “cada vez melhor” e deve-se ao facto de se diagnosticar cada vez mais precocemente. No entanto, mesmo quando é detetado tarde, os profissionais são, nos dias de hoje, capazes de o “gerir clinicamente com cada vez maior eficácia, muitas vezes com curas, embora a palavra ‘cura’ continue a ser sempre um problema”, já que “pela própria natureza da doença, há sempre a possibilidade de ela regressar”.

Assim, o estudo do IPATIMUP parte de questões de “como é que a doença volta” e “porque é que o tumor deixou de responder àquele tratamento que estava a ser feito”. Numa primeira fase, conseguiu confirmar a comunicação celular, que “acelera o processo de aquisição de resistência”. O próximo objetivo passa por levar o conhecimento adquirido à prática clínica e, dessa forma, em algo “útil para os doentes”.

O mundo da investigação evoluiu e cresceu nas últimas décadas, mas a aposta e o investimento neste campo nem por isso. “O sistema científico português cresceu muito e o financiamento que está a ser atribuído não cresceu na mesma medida”, lamenta José Carlos Machado. Sem papas na língua, denuncia um investimento “francamente insuficiente”.

Há [em Portugal] um défice de literacia em assuntos variadíssimos.

“Uma pergunta que as pessoas se deviam fazer é porque é que os países que lideram o mundo, mais ricos e instruídos, o são. Façam a correlação com o investimento em investigação científica e têm a resposta”, diz.

Aliado ao pouco financiamento na área da investigação, há também pouco “investimento nos ensaios clínicos”, criando uma situação de dependência “da indústria farmacêutica internacional”. Ora, de forma a desenvolver a própria investigação e atribuir-lhe valor económico, é necessário um trabalho conjunto com os centros clínicos.

“O sistema científico português cresceu muito e o financiamento que está a ser atribuído não cresceu na mesma medida”, afirma José Carlos Machado. Foto: Prévencion Fremap/Flickr

O investigador lamenta, ainda, a baixa “capacidade de criar empresas” no país. Assim, graças a um processo complexo, pouco apoiado e incentivado, “a chance de se desenvolverem em Portugal novos tratamentos e novos fármacos, é relativamente pequena”. “As grandes inovações vêm das mesmas grandes empresas multinacionais”, assinala.

Essa dependência assenta num “problema de valor acrescentado”. Enquanto que outros países apostam numa economia baseada em produção de elevado valor económico, a economia portuguesa “continua a assentar brutalmente sobre […] produtos com margens de lucro que são relativamente pequenas e que têm muito a ver com a indústria da transformação”.

Para o especialista, os cientistas portugueses são “competitivos em termos da qualidade dos resultados” alcançados, se comparados com os dos países mais desenvolvidos. O real problema está em “fazer chegar produtos realmente ao mercado e à área clínica”.

É um problema que se estende ao conhecimento científico, havendo um claro “défice de literacia em assuntos variadíssimos”, como na ciência.

Apesar disso, o vice-presidente do IPATIMUP não tem dúvidas do “apoio popular” na área científica e reconhece que a população portuguesa “tem grande sensibilidade, compreende a importância, valoriza quem apoia a ciência e quem defende o investimento nela”. Lamenta, por isso, a falta de interesse político na ciência, dando o exemplo das últimas eleições legislativas, nas quais “nenhum partido se interessou e o assunto caiu”.

Não há muitos países a terem um melhor sistema que o nosso.

Para o investigador, Portugal conta, no entanto, com “um Sistema Nacional de Saúde muitíssimo bom”, que tem permitido ao país ser bem-sucedido na luta contra o cancro. “Um doente com cancro em Portugal, em princípio, vai ser bem tratado, vai ter acesso a tudo o que é preciso, sem grandes restrições, essa é a realidade”, afirma, destacando o “acesso muito bom a praticamente tudo o que é medicina inovadora e muito rapidamente”.

Recentemente, o Hospital de São João, no Porto, anunciou a aquisição de três novos equipamentos para “dar uma resposta mais eficaz” no diagnóstico e tratamento oncológicos. Representa um investimento total de 7,6 milhões de euros, com financiamento conjunto do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte).

O investigador reconhece, contudo, que Portugal apresenta várias desigualdades e “isso tem repercussões em qualquer área”. Mesmo assim, partindo de um olhar comparativo, “não há muitos países a terem um melhor sistema que o nosso”.

Relativamente à evolução dos casos de cancro, em declarações ao JPN, José Carlos Machado afirma que as instalações de saúde e os recursos “estão idealmente adaptados àquilo que é necessário em cada momento”, e que é “natural que no futuro outras coisas tenham de ser feitas” para fazer face a este aumento significativo de doentes. Contudo, está confiante que a sociedade “saber-se-á adaptar” às necessidades futuras.

A expectativa para o futuro é que não só aumente o número de diagnósticos de cancro, mas também haja “mais doenças cardiovasculares, mais diabetes, mais doenças neurodegenerativas, mais Alzheimer”, já que “somos cada vez mais”, remata.

Quando se diagnostica cancro, não é uma sentença de morte.

Não deixa de reconhecer, contudo, que a maior parte das pessoas “não tende a pensar no cancro” como uma doença crónica, com a qual teremos de conviver. “Quando se diagnostica um cancro, não é uma sentença de morte. Hoje nós tratamos com sucesso a maior parte dos cancros. Continuarão a morrer pessoas com cancro, como é evidente, mas acho que a nossa capacidade de controlar a doença será muitíssimo maior, sem dúvida”, salienta.

Apesar disso, o coordenador do programa de cancro do IPATIMUP nota que “as pessoas começam a perceber que pode não haver necessidade de curar o cancro no sentido do desaparecimento permanente da doença”. No fundo, começa-se a percecionar “o controlo do cancro [como] um objetivo suficiente”.

O cancro está num árduo caminho para se tornar numa doença com a qual se convive, como já acontece com doenças crónicas como a diabetes ou os problemas cardiovasculares, por exemplo. “Não curamos a diabetes, não curamos insuficiência cardíaca, são doenças que farmacologicamente aprendemos a controlar relativamente bem”, exemplifica. “O indivíduo é diabético, mas se estiver controlado, não há problema”, e o mesmo se espera das doenças oncológicas.

O impacto da pandemia no diagnóstico e tratamento oncológico

Recentemente, colocou-se um obstáculo muito desafiante pelo meio, a pandemia de Covid-19. No entanto, o caminho não foi interrompido.

“Vimos extraordinariamente como as pessoas se adaptaram, como as instalações se adaptaram, tudo se adaptou e rapidamente passamos a ser capazes de responder à pandemia”. Porém, esta prejudicou o diagnóstico precoce, tendo ficado por diagnosticar cerca de 5 mil casos de cancro, dados avançados num webinar com que se assinalou o Dia Mundial do Cancro, a 4 de fevereiro.

Ficaram por diagnosticar cerca de 5 mil casos de cancro devido à Covid-19. Foto: Alberto Giuliani

É um problema também identificado pela bióloga Mónica Gomes. Em conversa com o JPN, a investigadora da Liga Portuguesa Contra o Cancro considera “que os doentes oncológicos […] foram postos em segundo plano”, nomeadamente, com o aumento dos tempos de espera e da referenciação. No caso da LPCC, afirma que não houve rastreios por “quase nove meses”.

“Não houve mamografias, isto é um problema sério”, admite.

A bióloga refere, ainda, o condicionamento que a Covid-19 trouxe no dia a dia dos doentes. “Tinha uma senhora com cancro bastante grave e ela não ia ao hospital à sua consulta, porque tinha medo de ficar infetada com Covid-19”, exemplifica.

O investigador José Carlos Machado concorda e adianta que nos próximos tempos, “vamos ter um aumento de diagnósticos de casos avançados”, consequentes das falhas no diagnóstico precoce provocadas pela pandemia. “Vamos ter mais diagnósticos de casos avançados, onde o prognóstico vai ser pior e, portanto, a mortalidade vai com certeza aumentar por causa disso”, admite.

Por outro lado, a área da investigação não sofreu tanto. “Em termos de investigação, quem trabalha na área do cancro continuou a trabalhar”, diz Mónica Gomes. Considera, assim, que a pandemia trouxe uma maior valorização da “ importância da investigação”, promovendo o estudo dos “processos de associação de novas doenças com aquelas que já existiam”.

Artigo editado por Filipa Silva