A invasão da FLUP pela polícia no dia 29 de janeiro de 1974 foi uma das muitas tentativas de calar a voz da comunidade académica. Também na Invicta, o movimento estudantil foi um dos motores que conduziu à Revolução dos Cravos. Antigos alunos e professores da Universidade do Porto recordam ao JPN como é que a UP e os seus estudantes viviam antes do dia D.

“Eles entraram, vinham numa carrinha, porque eram vários e cercaram-nos ali”. “Cercaram o átrio, fecharam a porta, fecharam mesmo a porta para ninguém sair”. A tarde do dia 29 de janeiro de 1974 ficou na história da Universidade do Porto como o dia em que a polícia invadiu a universidade.

No antigo edifício da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), instalado à altura no histórico edifício do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), José Machado de Castro e Ana Marques Teixeira foram dois dos 13 estudantes detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Numa tentativa de realizar eleições para a Associação de Estudantes (AEFLP), Ana Marques Teixeira, antiga aluna de Filologia Germânica, revela que, “à revelia”, foram afixadas as três listas candidatas. “Uma em que estava a União dos Estudantes Comunistas por trás, a outra em que estavam os núcleos sindicais, que eram ‘O Grito do Povo’, portanto, eram maoístas. E outra onde estava o Machado de Castro, que também eram maoístas, mas era um maoísmo mais soft”, conta.

No dia 29 de janeiro, estava uma mesa no átrio, com uma urna em cima para os estudantes fazerem a sua escolha. O entrave era a direção da faculdade que, devido à proximidade ideológica com o regime, não aceitava a existência de uma AE.

Com tudo pronto para a eleição, os estudantes foram “surpreendidos pela entrada de uma força policial da PSP, chefiada pelo capitão Braga” que, segundo José Machado de Castro, “já era muito conhecido pelas suas intervenções com grande brutalidade”. A ação da polícia “foi mesmo para prender”, contou ao JPN.

“Fui para a biblioteca, tentamos andar ali pelos cantos, mas os informadores já nos conheciam, já sabiam os estudantes mais ativos. Lembro-me de um estudante, o Jaime Reininho, que se pôs debaixo de uma mesa, mas o informador foi lá buscá-lo”, recorda Ana Marques Teixeira. A tentativa de fuga à PSP foi curta porque, de acordo com Carlos Magno, então caloiro de Filologia Germânica, “a polícia levava indicações muito rigorosas sobre quem era quem e o que é que cada um tinha”.

“Por Uma Associação de Todos Os Estudantes de Letras”, lista candidata à AE, à qual pertencia Ana Marques Teixeira.

Pouco tempo depois, os alunos foram detidos, metidos numa das carrinhas e levados para o comando, onde foram identificados.

Carlos Magno fazia parte de uma lista para a AE, mas no dia 29 de janeiro só foi às aulas à tarde. O antigo aluno da FLUP, na altura com apenas 18 anos, acabou “por ser vítima indireta” do ocorrido “porque o [seu] grupo associativo, ligado à AEFLP, estava preso”. A detenção evoluiu para a suspensão dos treze alunos.

Para Ana Marques Teixeira, “o alarmante” foi saber que iam “ser suspensos para sempre” porque, caso não ocorresse a Revolução de Abril, não poderiam voltar a “entrar em nenhuma universidade portuguesa.”

A 30 de janeiro, já a lista com o nome dos 13 detidos de Letras estava afixada. Face ao sucedido, os alunos fizeram uma greve geral que, segundo Ana Marques Teixeira, teve uma adesão de cerca de 90 por cento do departamento de Germânicas: “só seis alunos é que furaram a greve”, recorda.

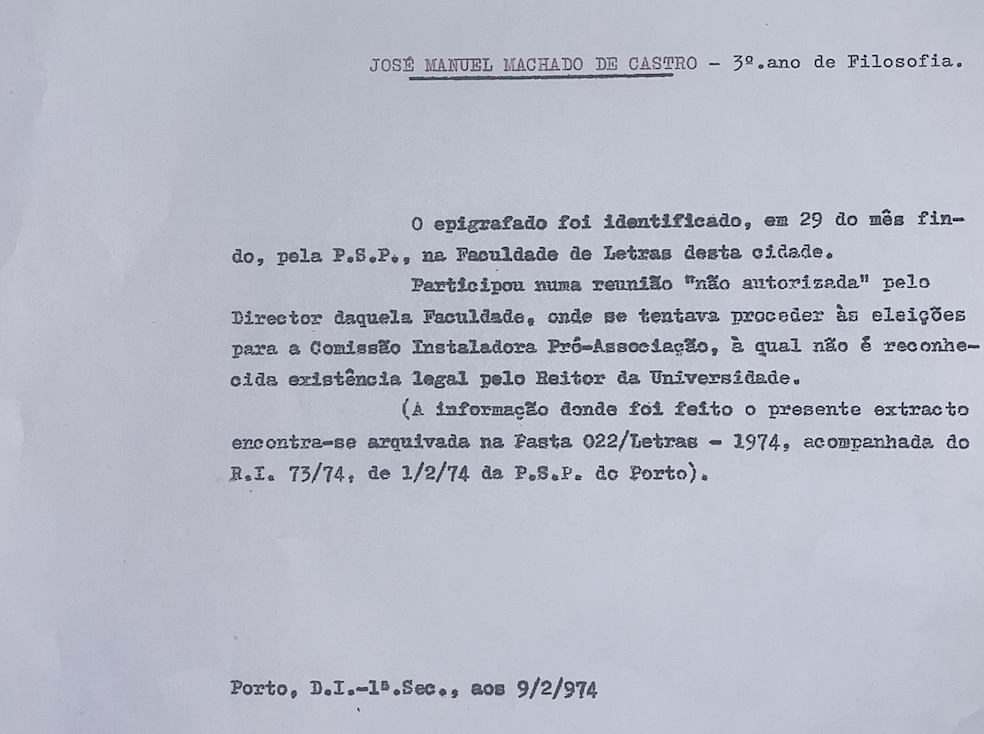

No registo da PSP de José Machado de Castro, a 9 de fevereiro de 1974, lê-se: “participou numa reunião ‘não autorizada’ pelo Director [António Cruz] daquela Faculdade, onde se tentava proceder às eleições para a Comissão Instaladora Pró-Associação, à qual não é reconhecido existência legal pelo Reitor da Universidade [que era à altura António de Sousa Pereira, curiosamente, alguém com o mesmo nome do atual reitor da UP]”.

Registo da PSP relativa à detenção de José Machado Castro.

Na altura, os detidos foram acusados, com base no Código Penal de 1886 Art. 180, do crime de assuada: “Aqueles que se ajuntarem em qualquer lugar público para exercer algum acto de ódio, vingança ou desprezo, serão condenados a prisão correccional”. Ou seja, “quem fosse condenado passaria um mau bocado porque uma pena de prisão correcional era realmente de uma grande violência”, sublinha o antigo aluno da Faculdade de Letras.

O Festival de Coros e a ação da polícia política

A invasão de 29 de janeiro não foi o único episódio em que a ação dos estudantes se viu tolhida pelo controlo repressivo do antigo regime. “Acontecerem muitos outros que ninguém imagina que tenham acontecido”, confessa Carlos Magno.

Um momento que ficou marcado na memória dos estudantes foi a manifestação organizada contra o Festival de Coros, em novembro de 1972, que resultou numa série de detenções por parte da PSP. Na época, iam atuar coros da África do Sul e da Rodésia que eram, segundo Ana Marques Teixeira, países com governos “racistas”, dominados pelos “colonizadores” e favoráveis ao regime ditatorial que vigorava em Portugal.

“Houve um grande movimento contra esses coros atuarem, e houve um meeting para impedir essa atuação”, conta a ex-aluna da FLUP. “Juntamos montes de gente de todas as faculdades”, relembra.

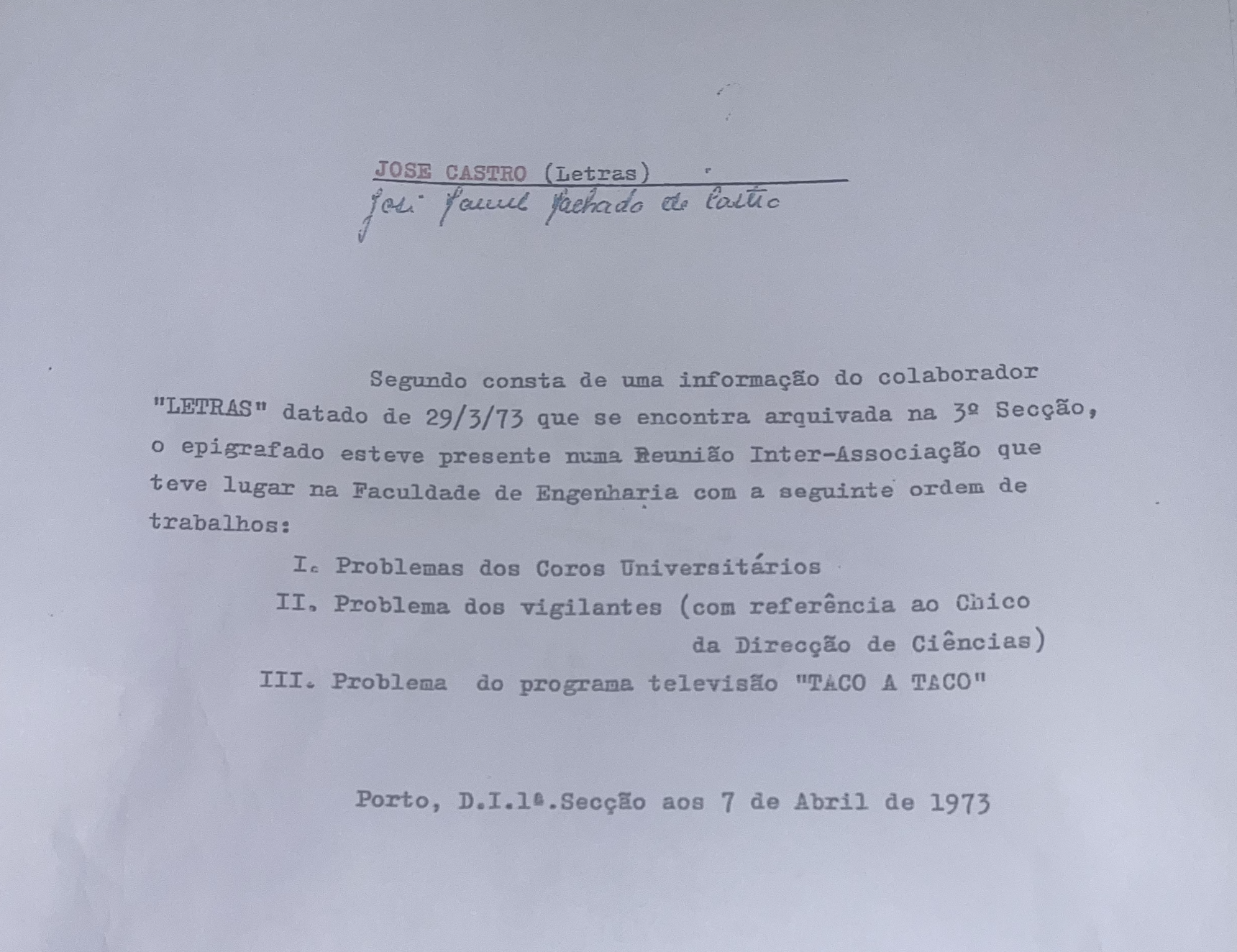

A autoridade da Universidade agiu e alguns alunos acabaram por ficar fechados dentro da reitoria. Entre esses alunos estava a antiga aluna de Filologia Germânica. “Depois veio a polícia e levou-nos a todos para o Governo Civil”, acrescenta. José Machado de Castro também foi um dos detidos. Como consta da acusação da polícia redigida mais tarde, a 7 de abril de 1973, segundo o colaborador “LETRAS” (o vigilante que denunciou Machado de Castro): “o epigrafado esteve numa reunião inter-associação”, relacionada com “os problemas dos coros universitários”.

Acusação da PSP contra José Machado de Castro, relativamente ao seu envolvimento na manifestação no Festival dos Coros Universitários, entre outras atividades então consideradas ilícitas.

Apesar da proibição da entrada da polícia no perímetro universitário, a FLUP não foi a única vítima de intervenções policiais depois do episódio do Festival dos Coros Universitários. “O grande centro da vida académica era geralmente ali à volta daquilo que hoje é a Praça dos Leões”, lembra José Machado de Castro. O ambiente era de efervescência no mundo estudantil no Porto e as “cenas de pancadaria e perseguições policiais no velho edifício da Reitoria”, na altura, Faculdade de Ciências, eram comuns. “Várias vezes fugíamos para dentro da Igreja do Carmo”, recorda Carlos Magno. Isabel Pires Lima, antiga ministra da Cultura e então estudante da FLUP, lembra a violência com que a polícia “carregava” nos alunos que fugiam.

“A falta de ar fazia mesmo muita impressão” – o motor dos movimentos estudantis

Augusto Santos Silva, que estudava História na FLUP em 1974, descreve o Portugal da época “como uma casa, com as portas e as janelas fechadas. Havia umas frinchas, que Marcello Caetano tinha aberto, mas umas frinchas muito pequenas. A sensação, portanto, era a de uma casa fechada, que, como já não era arejada há muito tempo, cheirava a mofo e estava cheia de teias de aranha”.

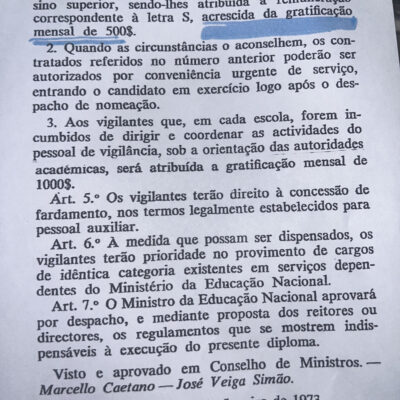

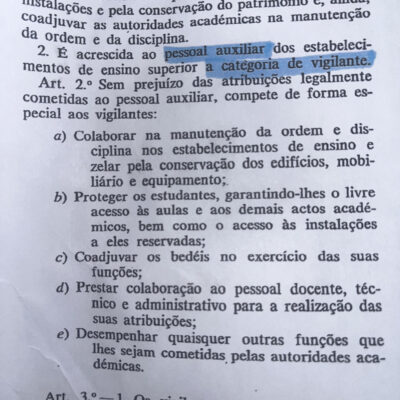

Existia uma “máquina muito poderosa, muito assente nessas figuras dos informadores, como também em alguns milhares de agentes”, explica José Machado de Castro. Além disso, recorda que um ano antes [da invasão à FLUP], na sequência do Festival de Coros Universitários, tinha sido publicado um decreto em que se criava a figura dos vigilantes nas faculdades.

Como explica o Decreto de Lei n.º 18/73 de 17 de janeiro de 1973, estes indivíduos tinham a “acrescida gratificação mensal de 500$”. “Alguns alunos e professores também eram informadores, mas havia mesmo funcionários que tinham sido colocados nas escolas [de propósito] e a quem, com aquela franqueza da juventude, chamávamos de gorilas”, conta Augusto Santos Silva, pelo telefone.

“A falta de ar fazia mesmo muita impressão”, principalmente aos estudantes. O movimento estudantil no país teve início em 1962, quando ocorreu, na Universidade de Lisboa, a chamada crise académica. Milhares de estudantes reivindicavam melhores condições de acesso à universidade.

Em 1969, a revolta chega à cidade universitária de Coimbra. Ficou célebre o momento em que o então presidente da Direção-Geral da Associação Académica, Alberto Martins, foi impedido de intervir na inauguração do Edifício das Matemáticas da Universidade de Coimbra perante o então Presidente da República, Américo Tomás. A resposta do regime foi um processo de repressão sobre os estudantes de Coimbra. “Muitos deles até foram compulsivamente enviados para o serviço militar”, explica José Machado de Castro.

Para Carlos Magno, “há uma questão prévia que é importante perceber e sem a qual não se entende o que era aquele ambiente, é que havia uma Guerra Colonial”. A contestação à mobilização de milhares de homens portugueses para a frente de combate era o ponto de convergência dos estudantes lusos que, “independentemente de serem, ou não, contra o regime, eram contra a Guerra Colonial”, observa.

José Machado de Castro também relembra que estavam todos “sob aquela ameaça ou antevisão da ida para a guerra colonial”. “Era uma situação de matar e morrer” e, portanto, movia muita gente.

Entre ser preso, “apanhar uma carga da polícia” e “apanhar com jatos de água” nas manifestações, o regime respondia como podia, mas para Isabel Pires de Lima, estudante e, mais tarde, professora na FLUP, era percetível que “aquilo estava um bocado a abanar, estava um bocado frágil”.

Manuela Matos Monteiro, estudante de Filosofia na FLUP à data, refere que mesmo “um regime que é autoritário, um regime que é repressivo, está enganado se pensa que não há brechas de fugas e formas de sobrevivência”. Era claro: “a juventude já não aceitava a ditadura, já não aceitava o autoritarismo, não aceitava a guerra”, explica Ana Ferreira, especialista em História e atual docente de Letras.

“Quando se fala em movimento estudantil não se fala no Porto, como se não tivesse acontecido nada e aconteceu muito”

“Uma vez houve uma invasão na minha turma. Era uma rapariga do Partido Comunista, chamava-se Cristina, entrou e disse: ‘já não podem continuar a aula, a aula tem que acabar’. ‘Se ela tem que acabar, acho que é melhor que ela acabe.’ Foi o que me saiu na altura”, recorda o bispo emérito das Forças Armadas Januário Torgal Ferreira, que lecionava História na FLUP em 1974.

“Havia um clima sobretudo de uma certa rebelião, que o estudante universitário começou a incorporar como coisa que lhe cabia ou que lhe devia caber”, conta Isabel Pires de Lima.

Carlos Magno contou ao JPN que havia sempre datas que os estudantes celebravam “em nome de uma espécie de história do republicanismo e das lutas contra o regime”. Entre elas o 31 de janeiro, que segundo o ex-aluno de Filologia Germânica, se comemorava geralmente com um comício no Coliseu, “onde havia muita pancadaria e onde falavam as velhas glórias do antifascismo”.

O 1.º de maio nunca passava por assinalar com tentativas de festejo, embora fosse proibido. “Havia sempre comunicados, panfletos, flyers, a convocar os estudantes para manifestações”. A ação passava também por “comunicados académicos em que se apelava à greve, ao boicote de determinada aula ou professor, contra a Guerra Colonial, ou com novidades do que se passava lá fora”, revelou Magno.

“A técnica era pegar num maço de comunicados que trazíamos na pasta, metê-lo entre o autoclismo e o puxador, e sair da casa de banho. A pessoa que chegasse a seguir, puxava o autoclismo e juntamente com a água, saíam aqueles panfletos todos que se espalhavam”, para que ninguém fosse apanhado, explica.

Mas o movimento estudantil no Porto, não se limitava às Associações de Estudantes. Augusto Santos Silva entendia que tentar criar uma lista para a AE nas condições existentes era “desculpar ou ser cúmplice do regime”. Por isso, optava por uma “resistência mais clandestina”.

Como ele muitos outros. Isabel Pires de Lima explicou que existiam vários setores de movimentos estudantis, distintos entre si. Os vários “núcleos tinham uma atividade muito intensa e posso dizer que nós éramos poucos, mas tínhamos uma forte presença na vida dos estudantes”, revela Manuela Matos Monteiro.

“Os estudantes viviam completamente em colégio, enclausurados, sem poder exprimir-se, a não ser na Queima das Fitas, em que apareciam à população numa palhaçada, bêbados e com umas brincadeiras bastante infantis. Só aí é que os estudantes podiam vir para a rua”, conclui a ex-estudante da FLUP. Manuela Matos Monteiro conta que numa das cerimónias de abertura da Queima das Fitas, durante os discursos, atiraram ovos e alimentos podres “àquela parte grande do Salão Nobre”.

O Café Piolho: a “Casa comum” do estudante

Os alunos podiam estar proibidos de entrar na faculdade, mas toda a gente entrava naquilo que era a “casa comum”, o Café Piolho. O Piolho, situado na zona do Jardim da Cordoaria, nas imediações da antiga Faculdade de Ciências, era um “espaço de reunião” para os estudantes da Universidade do Porto.

Manuela Matos Monteiro conta que “era um local onde a mistura era muito grande, tinha os clientes tradicionais e os estudantes, mas quase que se dizia que ir ao Piolho era ser de esquerda”.

“Eu quase que digo que fiz a faculdade no Café Piolho”, confessa Ana Marques Teixeira. A Faculdade de Engenharia, localizada na época na Rua dos Bragas, também era um lugar comum para as reuniões dos grupos anti-regime. Dado que o diretor de Engenharia não autorizava a entrada da polícia no espaço, os estudantes estavam mais à vontade e até tinham salas para reunir.

Para José Machado de Castro, a revolta anti-regime “vivia-se com maior intensidade nas faculdades daquilo que se pode chamar das áreas sociais” e, por isso, as autoridades tinham um controlo mais rigoroso nessas faculdades. Aliás, a Faculdade de Letras esteve encerrada entre 1926 e 1960.

“Embora existisse muita repressão, a opção nunca foi de encolher os ombros ou deixar de ter intervenção”, revela José Machado de Castro.

25 de Abril: “O ponto de encontro dos nossos desencontros”

“Na intervenção estudantil, estávamos, efetivamente, juntos. E foram movimentos que tiveram uma importância muito grande naquilo que depois foi a adesão fortíssima ao 25 de Abril”, explica Manuela Matos Monteiro.

Para José Machado de Castro, o “trabalho”, “esforço”, “empenho” e “dedicação” dos estudantes da época ajudou a “transformar o país e a que o próprio 25 de Abril surgisse na data em que acabou por surgir”.

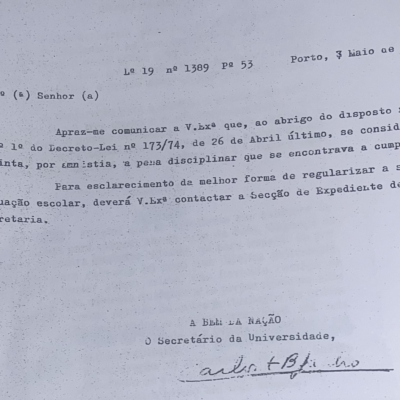

No dia 26 de Abril de 1974, o Diário do Governo já escrevia um novo Decreto-Lei nº 173/174 a “entrar imediatamente em vigor” no qual consta: “são amnistiados os crimes políticos e as infrações disciplinares da mesma natureza”. O secretário da Universidade comunicara a José Machado de Castro, no dia 7 de maio de 1974, que tendo em conta este decreto, “se considera extinta, por amnistia, a pena disciplinar que se encontrava a cumprir”. Depois disso, “foi de uma grande alegria podermos regressar ao convívio com os colegas e à universidade”, conclui Castro.

A nível académico Augusto Santos Silva relembra que, na época, fez “parte da comissão de reestruturação do departamento de História: “participamos ativamente na mudança de currículos e bibliografias que foi das primeiras coisas a ser realizadas”. Carlos Magno sublinha outra grande mudança: a partir desse dia, as eleições para a Associação de Estudantes “transformaram-se em momentos célebres em que todos nós convergimos naquele dia para divergir”, com opiniões políticas diversas.

As mudanças académicas pós-revolução foram muitas e a retirada das direções na Universidade do Porto foi imediata. O professor Óscar Lopes, na altura impedido de lecionar em Portugal, regressou de Paris e foi escolhido para diretor de Letras. A faculdade passou a funcionar em Conselho, com cinco alunos e cinco professores e presidido pelo recém-chegado intelectual.

Editado por Filipa Silva