Durante anos, recolheu histórias que o levariam, mais tarde, a escrever este livro. “Quando Portugal Ardeu”, da Oficina do Livro, marca os 27 anos de Miguel Carvalho como jornalista e é apresentado ao público este sábado, às 17h30, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

Em entrevista ao JPN, o autor lançou-se a “esgravatar zonas sombrias” do período posterior à “Revolução dos Cravos” de 1974. Na obra, refuta a ideia de que o 25 de Novembro de 1975 tenha sido a data que iniciou a normalização democrática. “Não o é de todo”, considera. Miguel Carvalho é da opinião de que o país esteve mais próximo de uma ditadura de direita do que de esquerda após o 25 de Abril.

Tendo sido este livro escrito por um jornalista, ele parte de uma necessidade ou de uma obrigação?

Gosto muito de estudar sobre este período. De alguma maneira, as minhas vivências familiares também influenciaram isso. A minha família era muito envolvida politicamente, em diversos partidos. Portanto, quando comecei a ter alguma maturidade, alguma consciência, vim colecionando papelada. É uma coisa que está em gestação há muito tempo. Não sabia se viria a escrever o livro ou não, mas era uma coisa que eu queria.

É também uma obrigação, no sentido em que eu acho que o jornalismo é um ofício de claridade – digo isso muitas vezes. Este período, em concreto, tem muitas zonas sombrias, muita coisa para esgravatar, e eu acho que nos tempos difíceis que correm, para o jornalismo também, nem assim devemos deixar de esgravatar a memória e de procurar que o jornalismo seja não só a busca da atualidade e da maior profundidade em relação ao que está a acontecer hoje, mas sobretudo deixar que traga para as pessoas contextos, memórias e um passado que ajuda, muitas vezes, a compreender o presente.

No início do livro diz que isto não é História, é jornalismo. Que olhar nos dá o jornalismo sobre estas histórias que a História não deu?

A zona onde eu gosto de trabalhar, que são as entrelinhas da História, o que fica por contar ou que está esquecido. Aquilo que foi o click para escrever este livro foi aquele período de constituição da atual maioria parlamentar de esquerda. Porque eu li, naquele período, autênticas barbaridades em colunas de opinião bem frequentadas, que reproduziam os argumentos primários, os mesmos estigmas que tinham sido usados em 1975/1976, no “Verão Quente”, nesse período turbulento. O que estava ali em causa era algo que não fazia sentido. Dizer que, em pleno século XXI, tínhamos todos que estar preparados porque vinha aí a ditadura do proletariado e um regime estalinista… Isto eu vi reproduzido em imensos papéis da época. Não faz sentido hoje. Aliás, a prova como não faz sentido é que, poucos anos depois, continuamos nesta democracia madura. A imprensa, mesmo estando a passar talvez a sua maior crise, continua a escrutinar, a escrever, a sobressaltar o poder. E como vi muita gente muito jovem na rua com gerações mais velhas a fazer manifestações contra o estalinismo, pensei: “Calma. Acho que, pelo menos, posso dar um contributo para esclarecer algumas coisas e para mostrar que, pelo menos, alguma direita não foi, naquele período turbulento, mesmo com os excessos de esquerda – que houve muitos -, tão civilizada e tão ordeira e democrática como pretende fazer crer ainda hoje”.

“O que eu sei é que aquilo que nos andam a contar sobre determinados acontecimentos desde há 40 anos não é de todo a verdade total.”

Houve alguma surpresa neste processo, algo que contrariasse aquilo que conhecia até à altura?

É óbvio que eu, quando parto para o livro, já parto com uma noção exata do que quero ir procurar, porque sei onde é que estão as falhas, as sombras. Mas, na verdade, há várias coisas que me surpreenderam. Eu julgava que o acesso à documentação nos arquivos de várias instituições estava muito mais facilitado e isso é importante dizê-lo até para a nossa memória coletiva, para percebermos o quanto ela pode estar a ser-nos negada. Está tudo dentro da lei. O que eu questiono é o facto de isto ser, na minha opinião, uma privatização da memória pública. E isto dá-me a legitimidade para questionar porque é que algumas biografias chegaram aos dias de hoje como chegaram, muitos lustrosas, muito brilhantes. Leva-me a pensar que algumas coisas são metodicamente mantidas em segredo, para que se continue a contar uma narrativa oficial sobre determinados acontecimentos e não se investigue mais. Esta memória não nos pode ser negada. São acontecimentos demasiado importantes para a nossa vida coletiva para que estes documentos nos sejam negados.

Há uma coisa que me surpreendeu particularmente. Eu já tinha noção disso, mas não tanta. Foi o grau de cumplicidade que o Partido Socialista teve, na época, com a rede bombista de extrema-direita. Houve demasiados links que eu não imaginava num partido de esquerda – ou que se afirmava de esquerda na altura. Dá um bocado a ideia de que, em nome da luta contra aquilo que o próprio PS chamava de “ameaça comunista”, valeu tudo. Tudo mesmo. E esse é uma das coisas que está muito presente no livro, mas que ainda tem muito por onde investigar.

Isso deu-lhe um olhar diferente sobre a realidade política de hoje?

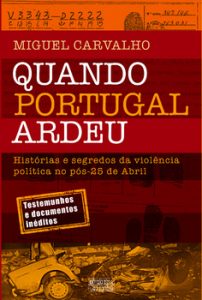

O livro conta com testemunhos e documentos inéditos sobre o período seguinte à revolução que instalou a democracia no país. Foto: Leya

Deu para perceber que, ao contrário daquilo que muitos pensam, não estivemos se calhar à beira de uma ditadura de esquerda, mas se calhar à beira de uma nova ditadura de direita. Uma das pessoas que tem autoridade para o dizer é assumidamente centro-direita, que era elemento da PJ e que coordenou as investigações à rede bombista, o Coronel Ferreira da Silva. Ele diz que estivemos mais próximos dessa ditadura. Essa ideia de que o 25 de Novembro de 1975 foi a data que iniciou a normalização democrática não o é de todo. A maioria das mortes e em contexto muito violento acontece em 1976. O Padre Max, em Vila Real. A Rosinda Teixeira, em São Martinho do Campo. E os dois diplomatas da Embaixada de Cuba. Como é que um país estava já pacificado, ou pelo menos caminhava para aí, e os maiores atentados acontecem depois? São estas narrativas que é preciso dar às pessoas, a quem quer ser um cidadão consciente, interventivo, que não abdica daquilo que são os seus direitos, a possibilidade de poder aprofundar estes tempos e poder decidir, em consciência, se aquilo que lhe andaram a vender durante estas décadas é exatamente assim ou se tem outras nuances.

O livro impõe uma verdade ou dá-nos ferramentas para questioná-la?

O que é a verdade no meio disto tudo? O que eu sei é que aquilo que nos andam a contar sobre determinados acontecimentos desde há 40 anos não é de todo a verdade total. As pessoas não imaginam sequer que tenha havido uma rede bombista de extrema-direita – e eu não acho isto normal. Estamos a falar de organizações que cometeram cerca de 600 ações de violência neste país. Aquilo que hoje vemos a acontecer no estrangeiro – casas a arder, ataques bombistas -, aconteceu em Portugal durante dois anos. Portanto, vamos tentar perceber porquê e porque é que não nos contam essa parte. E aí já temos muito com que nos entreter.

O Porto olhou para o pós-25 de abril de uma forma diferente do resto do país?

Olhou. O Porto e o Norte, de uma forma geral. A resistência à ameaça comunista foi feita, sobretudo, de Rio Maior para cima. Porque as coisas aqui eram mais tardias. Tínhamos ainda pessoas muito agarradas à sua terra, ao seu pequeno terreno. Por isso, quando ouviam falar que os comunistas andavam pelo país a fazer com que as terras fossem de todos, as pessoas reagiam. Estamos a falar de uma zona do país onde a igreja era poderosíssima – e ainda é. E a igreja foi um poderoso aliado desta revolução. Atrevo-me mesmo a dizer que foram cúmplices, inspirando os pensamentos das populações com argumentos bárbaros. Diziam que os comunistas vinham aí para levar as crianças para a Rússia, que iam chegar para lhes roubar as terras e para dar uma injeção atrás da orelha aos velhinhos. Portanto, tudo isto calou fundo numa zona que depois tinha, do ponto de vista dos partidos, uma maior afirmação dos partidos que combatiam isto, tipo PPD e CDS. Não quer dizer que o país a sul fosse muito mais evoluído, mas a verdade é que as coisas se passaram de outra maneira lá, as mobilizações foram outras – até com alguns excessos.

“Estamos demasiado confortáveis com aquilo que temos. Achamos que as coisas, a partir de agora, são eternas e não são. Isto aconteceu ontem.”

Ao longo do livro, vai falando de muitos jovens que tiveram papéis fundamentais no pós-revolução. Hoje os jovens não se mobilizariam desta maneira…

Estamos completamente anestesiados. O facto de termos uma democracia amadurecida, de acharmos que temos uma liberdade que muitos países não têm, dá-nos essa anestesia. Estamos demasiado confortáveis com aquilo que temos. Achamos que as coisas, a partir de agora, são eternas e não são. Isto aconteceu ontem. Eu não digo que venha a acontecer da mesma maneira, mas podem acontecer coisas parecidas com o que aconteceu.

O discurso político que hoje há em relação à juventude, de uma forma geral, é um discurso que menoriza a juventude. Os jovens são ótimos para formar as “jotas”. É assim que se pensa. Isto não é preto e branco. Isto é azul, amarelo, etc. E quanto maior a paleta, mais informados estamos, melhor decidimos, mais importância damos àquilo que foi conquistado, a estas histórias e estas pessoas.

No meio de tanta papelada que resultou em tantas histórias, há algum capítulo mais especial?

Uma das histórias que me tocou foi a de um norueguês. Aparece citado numa nota de rodapé num jornal, em 1975. Este jovem decide, na sua juventude, meter-se num comboio com os amigos e fazer um interrail para vir conhecer a revolução. Ele ouviu falar de uma revolução com cravos, sem sangue. E nós já perdemos a memória disso, mas a verdade é que a nossa revolução foi inspiradora e um exemplo para o mundo. Um ano antes, tinha acontecido um golpe de Estado no Chile e ainda hoje se contam os mortos – já podemos ver a diferença. Foi um golpe em sentido contrário ao da revolução francesa.

Este norueguês andou uma semana a percorrer o país e, no dia em que decide ir a Braga, é no dia em que a Igreja convoca uma manifestação contra o PCP e contra o facto de ter sido ocupada a Rádio Renascença. Acaba a assistir e a fotografar o assalto à sede do PCP em Braga e leva 12 tiros. Depois de eu o procurar, ficou tão tocado com o facto de ter sido citado numa página de um jornal, que foi para uma casa de férias que ele tem descobrir o seu diário da época, as velhas fotografias e sentiu-se inspirado a escrever o relato – que vem publicado. Ele próprio achou que também era importante dar esse testemunho do jovem socialista que vem conhecer a revolução, no sentido de mostrar que Portugal fez bem, cresceu, amadureceu, com muitos erros e excessos, mas hoje é uma democracia plena. Foi das coisas que mais me tocou, vindo de alguém que é hoje um investigador conceituado na Noruega.

Que histórias ficam por contar?

Muitas. E eu deixei histórias que podem ser mais esgravatadas e podem dar outro livro. A escrever e em entrevistas, demorei um ano, ininterrupto. A investigar já vão muitos anos. Eu sou jornalista 24 horas por dia, por isso, há sempre muito para contar.

Nasci e fui criado no Porto e não queria deixar chegar ao fim dos meus dias sem escrever um livro sobre o Porto. Não sei bem o quê, mas certamente a contar uma história que ainda não foi contada.

Artigo editado por Filipa Silva