Se o combustível de um estigma é a ignorância, Diana Pereira e a associação a que preside pretendem ser o travão. Uma depressão foi o motor para que a estudante de Medicina, de 24 anos, criasse um projeto com o objetivo de colmatar a falta de informação, fidedigna e acessível, acerca das doenças mentais, em Portugal.

Sem o apoio de um “governo inteligente” e com a DGS a deixá-los em linha de espera, os voluntários da “The Pineapple Mind” acreditam que um mundo “psicoeducado” não é uma utopia pelo que prometem “não ficar quietos” na sensibilização para a saúde mental.

JPN – A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa realizou um estudo no qual concluiu que cerca de um em cada cinco portugueses sofre com algum distúrbio mental. Portugal tem um problema sério de saúde mental?

Diana Pereira – Sim. Não é uma estatística apenas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, já existem imensos estudos que provam esse número, e, às vezes, até números ainda mais preocupantes. Diz-se, por exemplo, que uma em cada três pessoas vai ter uma doença mental em Portugal nos próximos anos. Os números valem o que valem.

As pessoas têm noção que levam muitas vezes estilos de vida que não são adequados aos seus objetivos, à promoção da felicidade e do próprio bem-estar. Isso leva a que se neguem muitas vezes necessidades básicas, se neguem prazeres que fazem as pessoas serem mais felizes, e às vezes negam-se durante tanto tempo que as pessoas acabam por desenvolver patologias.

Isso acontece um bocadinho por todo o mundo, mas, em Portugal, eu acho que a mentalidade ainda é muito “vamos sofrendo”, “vamos ganhando pouco”. E depois, chegamos ao fim, e as pessoas ficam esgotadas, e têm metas e objetivos que não conseguem cumprir, muitas vezes também por falta de capacidade económica, falta de suporte social, e a verdade é que tudo isso nos leva a perder qualidade de vida, e também a ter consequências na própria saúde mental.

Portanto, digo que as doenças físicas são cada vez mais comuns, mas as doenças mentais também. E o preocupante é nós negarmos esta parte, porque quando alguém parte uma perna vai ao hospital; mas quando alguém está triste, muitas vezes está meses e meses triste até chegar a uma situação limite e só aí é que procura ajuda.

JPN – A pandemia veio agravar ainda mais esta situação. Considera que foram criadas as condições ideais para o desenvolvimento de uma nova crise de saúde pública, agora ligada à saúde mental?

DP – Sim e não. Eu costumo dizer que a pandemia trouxe algo de bom, que foi pelo menos este alerta geral acerca da saúde mental. Cada vez se estão a criar mais páginas, mais movimentos, mais projetos relacionados com a saúde mental – o que eu acho ótimo. Parece que termos de ficar em casa a refletir um bocadinho sobre o que era a nossa vida antes também fez com que as pessoas tivessem mais esta perceção da existência da mente, da existência de pensamentos, que muitas vezes são negados quando andas na correria do dia a dia. Ou seja, acho que uma das coisas boas da pandemia foi as pessoas pararem, e perceberem que efetivamente a mente também pode doer, e a mente existe.

Agora, obviamente que também o isolamento associado à pandemia não ajuda em nada, principalmente as pessoas que já tinham doenças antes, e as que não tinham ficam mais propensas a desenvolvê-las precisamente por isso: pela falta de contacto social, de suporte, falta de atividades prazerosas. Tudo isso tem um impacto muito negativo.

Mas também é importante percebermos isto de uma forma holística, ou seja, a qualidade de vida interfere, mas também existem os fatores genéticos, os fatores de desenvolvimento (infância, traumas), tudo isso tem impacto naquilo que nós somos hoje, na forma como lidamos com a vida.

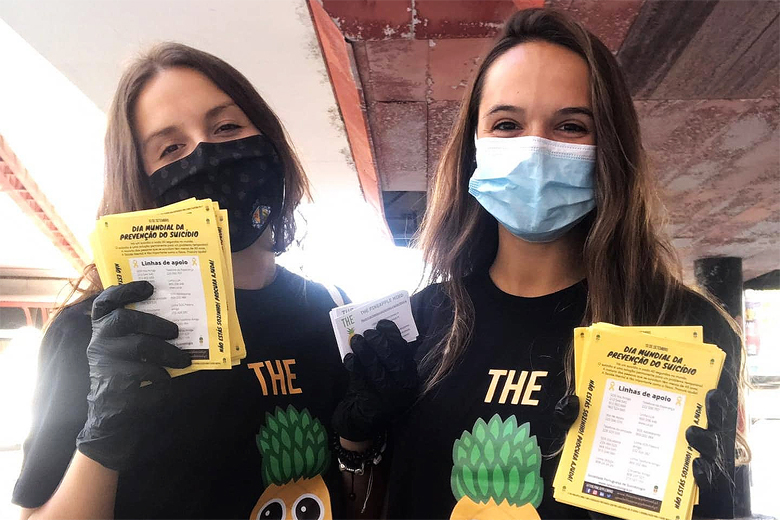

A associação, criada em 2018, tem já algumas dezenas de voluntários. Foto: The Pineapple Mind/Facebook

JPN – E tendo em conta que isto é uma situação tão alarmante, qual é a importância que é dada à Saúde Mental pelo Serviço Nacional de Saúde?

DP – Pois… [risos]. Estou-me a rir, mas não é para rir. É só porque falo disso todos os dias, porque tem sido alarmante. Já era antes da pandemia, mas tem sido ainda mais. As pessoas muitas vezes não têm noção de como é que as coisas acontecem em Portugal, em termos de serviço público.

A maior parte dos médicos de família apenas medica. Porquê? Porque nós temos quatrocentos e tal centros de saúde, e nesses quatrocentos e tal temos 213 psicólogos. Ou seja, não existe nem um psicólogo por centro de saúde, e o que acontece é que os médicos de família se vêm inibidos até a fazer esse reencaminhamento, porque sabem que não existem profissionais adequados.

O que nós vemos nos cuidados de saúde primários são pessoas que recorrem, sempre com os mesmos sintomas, e que mesmo assim não são reencaminhadas para um psicólogo. E só passado, muitas vezes, anos de terem quase uma distimia ou uma depressão prolongada, só aí é que o médico pensa: “Ok, há poucos profissionais, mas se calhar vale a pena reencaminhar este caso”. E durante todos esses anos, a pessoa perdeu qualidade de vida.

E eu estou a falar disto, porque eu estou mesmo dentro do assunto: sou finalista de Medicina e vejo o sistema não só por fora, mas também por dentro, e eu acho que, hoje em dia, quem tem um problema de saúde mental se tiver a sorte de ter dinheiro, de poder recorrer ao privado, as coisas vão se remediando, e na maior parte das vezes vão-se resolvendo. Mas quem não tem, a pessoa remedeia a situação aguda, mas não previne recorrências futuras.

Eu passo a vida a dizer que a saúde mental não devia ser um luxo, e que se devia investir nela tal e qual como se investe na saúde física.

JPN – A Diana afirmou numa entrevista que “a maioria dos idosos que toma antidepressivos deveria ver primeiro um psicólogo”. Depreendo das suas palavras que não considera que seja facilitismo dos médicos, mas sim uma falha do sistema.

DP – Sim. A verdade é que, nesse caso específico, existe muita gente que acredita que os idosos são casos perdidos. Mas a verdade é que estamos redondamente enganados, porque a não ser no caso dos idosos que já estão demenciados, e que já têm ali um processo patológico avançado, os idosos muitas vezes estão tristes; e estão tristes porque estão sozinhos.

A solidão afeta os idosos de uma maneira que nós não conseguimos perceber, porque às vezes eles estão ainda casados, ou até vivem com um filho, mas não têm aquela atenção que tinham quando eram adultos.

E tudo isso os vai afetando, sendo que a maior parte, quando recorre aos cuidados de saúde primários, queixa-se de insónias ou desse vazio, desse sentimento de tristeza recorrente. E o que acontece é que não se fala com eles sobre o porquê de se sentirem assim.

Não se indaga sobre se são os filhos que dão pouco suporte familiar, se são os vizinhos que arranjam confusões com eles, se é isto, se é aquilo. E quando não se indaga os problemas vão continuar lá, e nós podemos medicar, mas vamos medicar até as pessoas morrerem?

Para mim, isso não é adequado, essa não é a solução, mas, mais uma vez, nós não temos psicólogos para dar resposta. Então, o que nós vemos é uma sociedade extremamente envelhecida, em que nós temos imensos idosos que andam aí, mas que estão a sobreviver, não estão a viver.

JPN – E o problema estará também na fase de diagnóstico? Por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos concluiu através de um estudo que, com exames de imagem, é possível averiguar se um paciente com depressão responderá melhor a um tratamento com fármacos ou à psicoterapia. Qual o impacto que a utilização de exames de imagem, em vez de diagnósticos clínicos, teria neste tipo de doenças?

DP – Estás a ver a lâmpadazinha a acender na minha cabeça?! Eu passo a vida a falar de exames de imagem. Eu tenho alguns mentores – mais americanos porque aqui em Portugal não se faz a psiquiatria em que eu me revejo -, mas na América existem clínicas que há vinte anos que usam de exames de imagem para diagnosticar e tratar transtornos psiquiátricos.

Aqui em Portugal não se faz, porque também não há dinheiro. Se não há dinheiro para contratar psicólogos, também não há dinheiro para comprar exames de ponta que podem, efetivamente, diagnosticar e avaliar a eficácia da terapêutica. Porque o que acontece, e, às vezes, é o que no fundo contribui para o estigma, é que as doenças mentais, por serem multifatoriais – por dependerem de vários fatores (genéticos, hábitos de vida) – não existe uma alteração anatómica, ou seja, não se pode fazer um raio X e ver o que está mal.

Mas, funcionalmente, algo está mal. E o que acontece é que quando se faz estes exames valida-se as queixas da pessoa, porque está-se a dizer: “Olhe, está aqui o exame. A senhora tem uma alteração funcional nesta zona em específico, que faz com que tenha falta de motivação, ou falta de vontade de sair de casa e de conviver com as pessoas”. Está tudo explicado, e nós já chegámos a esse ponto. Mas aqui em Portugal esses exames não se utilizam.

As pessoas vão ao médico, queixam-se de sintoma x, y, e z, e o médico – com base num livro que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Psiquiátricas (DSM) -, faz um diagnóstico clínico. E a verdade é que nós estamos a receitar só com base nos sintomas e na idade. O que é que acontece a seguir? O fármaco que nós vamos receitar como o mais indicado pode não funcionar naquela pessoa, e estas doenças muitas vezes perpetuam-se durante anos, porque as pessoas não veem eficácia na terapêutica, e desistem de encontrar essa solução.

Existem estudos relacionados com a própria produtividade que dizem que por cada euro gasto em saúde mental se poupam quatro no futuro. Ou seja, se nós tivéssemos um governo inteligente que percebesse isto, se calhar investia-se um bocadinho nestes meios complementares de diagnósticos e de terapêutica e, futuramente, teríamos um país mais saudável, em termos mentais. É algo que não depende de mim, não é?! [risos] Se fosse eu a decidir, eu comprava-os!

Enquanto estudante de Medicina na Universidade de Coimbra, Diana passou por uma depressão, em 2017, que a levou a congelar a matrícula na faculdade. Durante esta altura, apercebeu-se da falta de informação online acerca de saúde mental, especialmente em português. No que toca a testemunhos, só os encontrava em inglês. No ano seguinte, quando voltou à faculdade, já recuperada, apaixonou-se pelas temáticas da neurociência e da saúde mental. Iniciou, então, o projeto de sensibilização “The Pineapple Mind” (o ananás é rico em triptofano, um aminoácido “amigo” do bem-estar mental) nas redes sociais “com informação fidedigna e credível, na visão de quem já passou por uma, e também na visão de futura profissional de saúde com formação na área”. Um ano depois, começou a organizar palestras, lançou um site, e juntou-se a mais jovens com a mesma paixão, formando assim uma associação juvenil sem fins lucrativos. Atualmente, têm projetos como o “The Pineapple Friends” e a “Comunidade Ajuda”, juntando às palestras online que mantêm. Para além dos voluntários, contam ainda com a ajuda de “padrinhos”, e de especialistas na área da neurologia, psiquiatria e psicologia.

JPN – A Diana afirmou, ainda há momentos, que não se revê no trabalho que é feito nesta área em Portugal. A falta de meios é uma justificação plausível, ou existem outros fatores que contribuem para este facto?

DP – Eu acho que é mesmo a falta de meios. O nosso Serviço Nacional de Saúde, apesar de ser dos melhores do mundo por permitir o acesso universal – e nós pagarmos uma comparticipação reduzida pelos serviços que utilizamos – apesar disso, ainda é muito mal gerido.

Faltam recursos humanos, faltam recursos materiais. Agora com a pandemia é visível no extremo quase. Não digo que as coisas estejam a colapsar, mas está muito mau. Não é nada bonito nós estudarmos seis anos e fazermos um internato para nos dedicarmos ao outro – e quem diz nós, os médicos, diz todos os profissionais de saúde que trabalham em hospitais e centros de saúde – e depois vermo-nos impossibilitados de o fazer com qualidade. Acontece todos os dias. As pessoas ficam frustradas, os profissionais de saúde andam cansados, e eles próprios a desenvolverem patologias do foro mental, porque é mesmo frustrante nós queremos ajudar e não termos maneira de (o fazer).

JPN – Até que ponto é que a DGS contribui para a falta de literacia em saúde mental na sociedade portuguesa, tendo em conta as falhas que o Programa Nacional Prioritário para a Saúde Mental apresenta?

DP – É curioso que ainda há dias houve uma senhora, que eu não tenho a certeza se é da DGS ou não, que comentou um post que nós [“The Pineapple Mind”] fizemos sobre aquela enfermeira que pôs término à vida. E essa senhora veio falar connosco, dizendo que fazia parte desse “Programa Nacional Prioritário para a Saúde Mental”, e eu até aproveitei a oportunidade de tê-la ali para dizer que eu, em nome da “The Pineapple Mind”, já contactei diversas vezes com a DGS, não só para os convidar para atividades nossas, como também para propor parcerias que podem ser feitas, e eles nunca nos responderam.

Eu acredito que eles tenham muitas solicitações, nesta altura principalmente, mas acima de tudo acredito que se houver vontade, nós estamos aqui a oferecer recursos humanos, recursos materiais, nós estamos aqui a oferecer tudo! E a verdade é que as coisas não funcionam muito bem.

Felizmente, agora com a pandemia aquilo tem andando um bocadinho, eles lançaram o site, têm feito algumas parcerias com associações – não connosco, não sei muito bem porquê! Acho que é por estarem sempre a fazer perguntas relacionadas com eles e eu estar sempre a responder [risos], mas eu nunca estou contras coisas quando elas existem. Eu acho é que elas deviam funcionar melhor.

A saúde mental não pode depender só do Programa Nacional Prioritário, e existem associações – como nós – que trabalham todos os dias. Até lançámos uma petição, agora em setembro, para a contratação de mais psicólogos no serviço público, mas apesar disso – lá está, aquele problema da falta de acesso que já falámos – não é do conhecimento de toda a gente. E a verdade é que esse desconhecimento faz com que a nossa petição, apesar de ter sido lançada no dia 1 de setembro, ainda não tenha chegado às 20 mil assinaturas, que é o que nós precisamos para a iniciativa legislativa. Mas nós também não vamos ficar quietos. Não é do nosso espírito de jovens – porque somos uma associação juvenil – ficar quietos. Mesmo que não consigamos as 20 mil assinaturas, nós vamos lá na mesma: seja com uma iniciativa legislativa, seja com um projeto para apresentar à Comissão de Saúde. Eles vão ter de levar connosco de uma forma ou de outra.

Sensibilizar para a importância da Saúde Mental é o grande objetivo da associação. Foto: The Pineapple Mind/Facebook

JPN – E a prova que não ficam quietos é que a própria associação – “The Pineapple Mind” – já tem parcerias com várias clínicas de psicologia, o que possibilita o acesso a consultas com um preço mais económico para aqueles que vos seguem. Considera que a questão financeira é realmente um grande entrave nesta matéria?

DP – Sim. Também é nosso objetivo criar condições de igualdade de acesso à saúde mental. Essencialmente, vamos continuar esta luta para criar respostas para as pessoas, para mostrar que quanto mais nós facilitamos o acesso, mais as pessoas vão pedir ajuda, porque sentem-se inibidas por isso mesmo.

E não só nas parcerias, mas também com projetos de voluntariado, que nós temos dois: o “Pineapple Friends”, que foi o peer support criado durante a pandemia para dar um apoio às pessoas que estavam em casa sozinhas, tristes e que precisavam de algum apoio. Já ajudámos mais de uma centena de pessoas, com mais de oitenta voluntários.

Depois mais recentemente desenvolvemos a “Comunidade Ajuda” que é mais relacionada com redes de contacto. Ou seja, quando nós recebemos algum pedido de ajuda de alguém que não tem nem acompanhamento psicológico, nem psiquiátrico, nem tem meios para [consegui-lo], e também não consegue com a nossas soluções, nós sentimo-nos quase no dever de arranjar maneira de ajudar aquelas pessoas.

E o que nós fizemos com a “Comunidade Ajuda” é garantir contactos de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pessoas que trabalham diretamente com a saúde mental e que podem dar algum tipo de ajuda, que pode não ser uma consulta, mas um apoio. Essas redes de contacto são ótimas, porque nós podemos não estar em todo o lado ao mesmo tempo, mas estas redes permitem-nos chegar a mais sítios.

JPN – Enquanto estudante de Medicina passou também por uma depressão, e isso foi também um dos grandes motivos para a criação da associação, porque sentiu falta de apoios, de testemunhos. A partilha de testemunhos é então um dos grandes pilares e propósitos da associação. Existe algum caso que possa partilhar que a tenha marcado?

DP – Já existiram imensos. Eu costumo dizer que nós muitas vezes andamos muito concentrados no nosso núcleo de amigos, de familiares, e esquecemo-nos que existe todo um mundo à nossa volta que tem realidades muito diferentes da nossa.

Na associação há pouco tempo recebemos um [testemunho] de um rapaz, que devia ter 30 anos, que nos contou toda uma história relacionada com questões desenvolvimentais: tinha o pai com stress pós-traumático, o irmão toxicodependente, a mãe que não conseguia lidar com aquilo tudo, e que aos 15 anos quis dá-lo para adoção. Depois, (a mãe) fugiu, e ele ficou com o pai e o irmão. Entretanto, o pai morreu, o irmão lá se conseguiu curar da toxicodependência, e a mãe voltou. O irmão tornou-se palhaço naquele grupo dos Narizes Vermelhos, ele já estava feliz nessa altura – porque tinha o irmão reintegrado e estava com a mãe -, mas, entretanto, o irmão morre e ele cai numa depressão profunda. Não só porque o irmão morreu, mas por tudo aquilo que foi a sua infância relacionada com o pai, com a mãe, com as dificuldades que ele passou – porque quando a mãe o abandonou ele viveu na rua.

Ele contou-nos também que até foi uma professora nessa altura que lhe deu motivação para ele não desistir, e não pôr termo à vida, precisamente por acreditar nele, e acreditar que ele podia ainda ser capaz de ter uma vida melhor.

Quando [ele] nos contou este testemunho disse-nos: “É importante que se continue a falar sobre este assunto, e é importante eu partilhar neste momento a minha história para que pessoas que tenham situações tão complexas como a minha não tenham medo de partilhá-las, e não tenham medo de passar por cima, porque nós conseguimos”. E nós conseguimos quando criamos também estas redes de suporte. Não só dizer “eu estou aqui”, mas também estar presente. Todos nós temos muita facilidade em mandar mensagem a um amigo a dizer “se precisares estou aqui para falares”, mas às vezes ele não tem o ímpeto de pedir ajuda. Então, temos de ser nós a procurá-los. É um esforço que temos de fazer uns pelos outros.

As ações de rua fazem parte do plano de atividades da organização. Foto: The Pineapple Mind/Facebook Foto: The Pineapple Mind/Facebook

JPN – A associação tem também padrinhos e madrinhas, alguns deles figuras mais mediáticas, que, inclusive, participam nas vossas palestras. Como é que a Diana avalia a abordagem dos media, e das figuras públicas, nesta matéria?

DP – Eu gostava de avaliar bem. Por acaso, as minhas últimas experiências com entrevistas até correram muito bem, porque foram entrevistas extremamente construtivas. O que acontece é que – não digo tanto na imprensa escrita, porque acho que se tem mais cuidado, mas na televisão o que vende é o drama. O que vende é nós termos lá um doente muito instável, porque as pessoas vão dizer: “Ó coitadinho, ele está doente”, “o maluquinho” – e vão continuar a perpetuar-se estes termos, esta falta de conhecimento, e eu tento fazer sempre o contrário.

Eu acho que os media podem, e devem fazer melhor. E têm conhecimento para isso! É curioso, que a primeira vez que eu fui convidada a ir à televisão, eu fui convidada porque vi uma entrevista, nesse mesmo programa, de uma doente com transtorno bipolar, que estava extremamente instável, e eu enviei um email para lá. Enviei o email a dizer que vi a entrevista, e que não era assim que se abordava a questão da doença mental, porque passar a ideia de que todos os doentes com transtorno bipolar são assim vai continuar a passar o estigma e a fazê-lo crescer. E eu enviei email, com contexto mais científico e falei também um bocadinho da associação. Eles responderam-me logo, e ligaram-me a pedir se podia dar uma entrevista a explicar aquilo que tinha dito no email. Depois, quando me ligaram para fazer a [pré-]entrevista, abordaram muito a questão da minha depressão, e o que tinha acontecido…

JPN – Isso n'”A Tarde é Sua”?

DP – Sim. E eu falei-lhes da depressão, porque já estava tudo resolvido, já estava à vontade para falar. Mas o meu objetivo era falar sobre o projeto, e falar sobre literacia em saúde mental. Mas quando fui lá, eu estive lá 40 minutos, e desses 40 minutos eu falei para aí 20 segundos do projeto. Inclusivamente, passaram um vídeo com a minha irmã e com o meu gato, quase para eu chorar, e eu comecei-me a rir.

A entrevistadora virou-se para mim e disse: “Olhe, pode chorar se quiser, já sabe que tem que extravasar”. E eu disse: “Pois, mas eu não preciso, porque isto é alegria, e eu posso conter a minha alegria, e não preciso de chorar na televisão para isto correr bem”.

Ela depois até agradeceu por irmos lá passar uma mensagem que os jovens também têm problemas de saúde mental, mas eu saí de lá chateada. Chateada e feliz, porque por um lado eles quiseram abordar a minha história e não o projeto, mas ao mesmo tempo feliz, porque podia estar a ajudar mais jovens que estivessem a ver.

Estando lá eu, e tendo este conhecimento, consegui passar aquela serenidade de quem passou por uma depressão e que já está completamente integrada na vida. E é isso que devia acontecer sempre, mas não é o que acontece a maior parte dos dias, e basta ligarmos a televisão de tarde para dia após dia estarmos a ver as mesmas situações.

JPN – Como falámos há pouco existem vários fatores que contribuem para este tipo de patologias, sendo que um deles se prende com aquilo que pode ocorrer no desenvolvimento de cada um. Como é que se “psicoeducam” pais, crianças e adolescentes?

DP – É uma daquelas perguntas para as quais nem eu, nem ninguém, tem respostas certas. Mas digo muitas vezes isto, e sei que é polémico: a maior parte dos pais devia ter um curso de parentalidade antes de serem pais. Muitas vezes os pais criam expectativas de coisas que, muitas vezes, eles não conseguiram e querem que as crianças consigam.

Quando um pai exige estas coisas a uma criança que ainda está em processo de crescimento, claro que a criança vai criar em si uma pressão e uma culpabilização que não era necessária.

A verdade é que todos nós temos algumas lacunas no nosso desenvolvimento, podendo de ser de menor ou maior grau. Nenhum de nós é perfeito, e os nossos pais também não. Mas, se nós tentarmos ao máximo perceber como é que se educa bem uma criança antes de o fazer, já estamos a ajudar. E acima de tudo conhecermo-nos e “psicoeducarmo-nos” primeiro.

Quanto mais cedo nós percebemos a importância que isto tem para a nossa vida, mais mentalmente saudáveis vamos ser no futuro, e vamos educar as nossas crianças também para isso.

JPN – Considera que essa pressão que é exercida sobre os estudantes é desvalorizada?

DP – Sim. A verdade é que as pessoas que contribuem para o estigma são normalmente as que não têm conhecimento. As pessoas que não conhecem, que nunca leram um livro de psicologia ou de psiquiatria, um artigo, ou até um site, obviamente vão estigmatizar, porque se a pessoa não sabe o porquê de as coisas serem assim, é mais fácil negar que elas existem. É mais fácil dizer: “Estás triste, estás a chorar? Deixa lá que isso passa”.

O difícil é estarmos lá para a pessoa. O difícil é percebermos porque é que a pessoa está a chorar, o que é que nós podemos fazer para ajudar, como é que a pessoa pode reagir melhor futuramente. O estigma continua a existir pela ignorância das pessoas.

Falávamos há pouco da auto-estigmatização – quando as pessoas não aceitam a doença – é quase um centro: se a pessoa não aceita a doença, os seus pais não vão aceitar a doença, os seus amigos também não, os seus patrões ou professores também não. Ou seja, nós podemos ser todos motores da mudança. Eu falo muito nisto no contexto da associação, até porque gosto muito de um conceito que é a “psicoeducação em rede” – sermos capazes de mudar a nossa realidade envolvente com aquilo que nós vamos adquirindo. Até mesmo noutras temáticas.

JPN – Um contágio positivo.

Exatamente.

JPN – Para a “psicoeducação” das crianças, acha que ainda é possível a criação de uma disciplina obrigatória nas escolas ligada à saúde mental ou à inteligência emocional?

DP – Sim. Eu acho que deveria ser obrigado a estar no currículo. Nós, na “The Pineapple Mind”, temos palestras dedicadas tanto a crianças, como a jovens e adolescentes, que intervêm um bocadinho nesse sentido.

Mas eu acho que não deveria ser só uma associação a fazê-las, devia ser uma coisa universal. Ou seja, as crianças terem pelo menos um dia, de quinze em quinze dias, ou uma vez por mês, para debater um bocadinho estas questões.

Ter algumas palestras quando elas já tiverem idade para perceber certas coisas, ou seja, fazer um acompanhamento contínuo, explicando-lhes de uma forma progressiva, cada vez melhor, o que é a mente, o que é o cérebro, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso humor, o nosso foco… Explicar-lhes um bocadinho disso tudo para elas não saírem da escola só a perceber de História de Portugal, de Ciências Naturais, e de Matemática, mas sem se conhecerem a elas próprias.

JPN – A Diana afirmou que o seu grande objetivo é que um dia o projeto não tenha de existir.

DP – Sim.

JPN – Até lá, o que é que está ainda por fazer?

DP – Crescermos. Continuarmos a criar respostas. [Silêncio] É curioso, porque, a partir da minha própria história pessoal, eu canalizei muitos problemas à minha volta que eu tento solucionar. Quer na “psicoeducação” das crianças, quer na própria gestão das universidades – porque quando eu congelei a minha matrícula, porque estava deprimida, ninguém me ligou a perguntar porque é que eu estava a fazê-lo; ninguém me ligou, e isso deixou-me a pensar: “As universidades não deviam ter um papel aqui? De perceber porque é que uma pessoa congela a matrícula, porque é que uma pessoa tem muitas negativas?”

JPN – Dá trabalho perguntar porquê…

DP – Pois. Portanto, enquanto existirem problemas para nós solucionarmos, faz sentido nós existirmos. Claro que o meu objetivo último é que não existam problemas nenhuns. Efetivamente, nós também gostávamos, um dia, de ter o estatuto de ONG (Organização Não Governamental), para podermos também fazer projetos lá fora, e tentar ajudar comunidades mais desfavorecidas. Queremos continuar a crescer.

JPN – Um mundo com pessoas “psicoeducadas” é só uma utopia?

DP – Eu espero que não! [risos] Era uma ambição que eu tinha, que não fosse assim. Mas vamos lá ver…

Artigo editado por Filipa Silva

Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina TEJ-Imprensa – 2º ano