Em fevereiro de 2006, Gisberta Salce Júnior foi vítima de múltiplas agressões por parte de 14 rapazes. O seu fim, no fundo de um poço num edifício abandonado no Porto – conhecido como Pão de Açúcar – despertou a atenção do país. Tanto pela identidade complexa de Gisberta, como pelas circunstâncias da morte, a história chocou e revoltou quem a ouviu ou leu.

Ao escolher partir de uma história em que a injustiça é a figura principal e cujo final já é do conhecimento do público, Reis Cabral sabia que a dificuldade do desafio era redobrada. Resta ao leitor pegar no livro e descobrir se foi bem-sucedido.

“Pão de Açúcar” (D.Quixote) foi apresentado esta terça-feira, na Invicta, com o autor acompanhado por Pedro Abrunhosa – compositor da “Balada de Gisberta”-, numa conversa moderada pelo jornalista Valdemar Cruz.

Neste mesmo dia, tivemos a oportunidade de conversar com Afonso Reis Cabral, no local onde tudo aconteceu.

O caso Gisberta é horrendo. Não só pelo que lhe aconteceu, mas também pela envolvência, pelo passado, presente e, até, futuro com poucas expetativas para os rapazes. Porquê a necessidade de mergulhar neste tema, de explorar este caso?

A ideia para o livro nasce em 2016, quando o caso Gisberta faz 10 anos e eu relembrei os acontecimentos. Eu, na altura – em fevereiro de 2006 – vivia no Porto. Como é evidente, tudo o que se passou me chocou muito e ficou na minha memória. Mas em 2016 relembrei o caso e quase instintivamente decidi escrever o romance. Porque, de facto, é uma história forte, chocante, mas não só por isso. Havia um fator, para mim, muito estranho. Um grupo de três rapazes encontra a Gisberta umas semanas antes dos acontecimentos e ajuda-a, dá-lhe arroz, conversam, falam da vida. E, a partir daí, como é que se passa deste ponto para a semana final? É um paradoxo muito grande. O livro é esse paradoxo, é sobre essa transição. Mais do que se focar apenas no caso, embora o caso esteja lá explanado, tout court. O livro, nesse sentido, é a exploração de um paradoxo.

E até que ponto custou a sua imersão dentro desta história?

Foi um desafio muito grande, porque era um mundo que eu não conhecia, muito estrangeiro a mim. Portanto, envolveu muita investigação, muito trabalho de campo – por exemplo, entrar aqui no Pão de Açúcar, conversar com intervenientes, ler o processo. Tudo para produzir uma narrativa credível, que tivesse vida e que tivesse aquelas vidas.

Depois, é contado na primeira pessoa por um dos rapazes. E isto tudo dá um ângulo diferente à história. É um deles – que é agente ativo na narrativa – o narrador na primeira pessoa, que nos conta o que se passou e o que fez. Isto interessa muito, porque eu gosto de narradores não fiáveis, narradores que estão comprometidos na história, mas que nos contam de uma determinada maneira. É preciso perceber como é que eles nos estão a contar a história. E neste caso, o narrador, Rafa, é por excelência isso.

É evidente que foi uma escrita penosa, em muitos aspetos, mas também foi fruto de muito trabalho e de um horário de escrita. Não é só uma coisa de inspiração e de “hoje estou imerso nesta história”. Não, é um trabalho continuado.

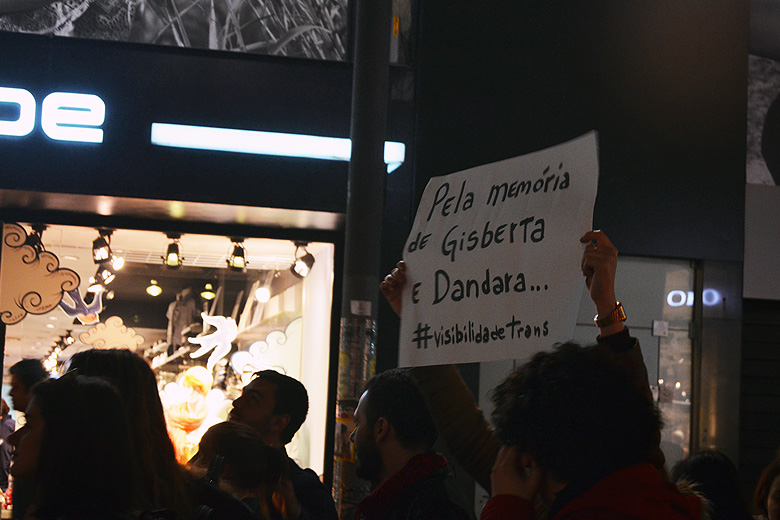

Edifício onde Gisberta morreu, no Porto. Foto: Sofia Matos Silva

O livro tem ficção, claro, mas também tem muita informação verídica e envolveu muito conhecimento dos factos. Foi difícil obter os dados necessários na investigação que fez?

Eu gosto muito de meter as mãos na massa. Gosto muito de trabalho de campo, de ir aos sítios, de conhecer as pessoas, de entrevistar. A partir do momento em que se conhece uma pessoa, passa-se a conhecer outra, e, aos poucos, a história vai-se desenrolando. E depois, claro, há a consulta do processo tutelar e educativo, há os vários intervenientes que entrevistei. A partir do momento em que esse trabalho está feito, é bastante mais fácil conseguir criar um relato verosímil. De outra maneira era complicado escrever, porque eu não conhecia aquela realidade.

Disse que foi este o romance que o tornou escritor. Porque é que considera isso?

O primeiro romance é uma ficção à volta de dois irmãos, um deles tem Síndrome de Down. E eu, de facto, tenho um irmão com Síndrome de Down. Embora o livro não seja autobiográfico, no sentido estrito do termo, era um livro dado. Pela minha experiência de vida, mais cedo ou mais tarde, eu tinha que o escrever.

Este, eu tive que o conquistar, porque era um assunto que eu não conhecia, eram realidades muito longínquas para mim. Tive que o conquistar, tive que lutar por ele e foi um desafio muito maior. E nesse sentido, ter feito este livro – e não estou a dizer que o livro é bom ou mau, só estou a dizer que está feito – é uma conquista como escritor. É, de facto, uma primeira conquista, daí a expressão.

Afonso Reis Cabral nasceu no ano de 1990, em Lisboa, mas cresceu no Porto. Aos 18 anos mudou-se para a capital para estudar Literatura, e é lá que vive desde estão. Tem Licenciatura e Mestrado em Estudos Portugueses e uma Pós-Graduação em Escrita de Ficção. É editor e escritor. Publicou um livro de poesia aos 15 anos, “Condensação”. Em 2014, o seu primeiro romance, “O Meu Irmão”, ganhou o Prémio LeYa. No ano passado, foi-lhe atribuído o Prémio Europa – David Mourão Ferreira. Este ano lançou o segundo romance, “Pão de Açúcar”. Nos tempos livres, pratica boxe e faz scuba diving.

Em “O Meu Irmão”, as palavras são escolhidas cuidadosamente, quase que se aproximando da poesia. Até que ponto foi complicado escrever numa realidade tão diferente, outro contexto social, outro nível intelectual das personagens?

De facto, o “Pão de Açúcar” tem um registo diferente. E tem por força das circunstâncias. Quer dizer, o trabalho da linguagem no livro prende-se com as circunstâncias. Mas, para mim, não é muito difícil mudar o registo. Aliás, eu tentei que neste livro continuasse a haver um lado poético, particularmente nas imagens, não na escrita em si, mas nas imagens que evoca.

Algumas cenas do livro, umas cenas finais, em particular, algumas pulsões das personagens em relação a outras, eu tentei que tivessem imagens poéticas, mas que não tivessem escritas de maneira poética. Portanto, é outra abordagem num registo, até, semelhante, embora seja paradoxalmente muito diferente.

Sem perder a identidade que foi construindo no primeiro livro?

Espero que não, porque a voz é minha como escritor. Mas claro que cada livro é um livro e tem um contexto tão diferente que tinha que ter também uma abordagem literária diferente.

O caso da Gisberta foi um que chocou o país de imediato e, mais tarde, foi usado como um símbolo. Acha que este livro pode desmistificar um pouco a sua história e tornar mais humanos todos os envolvidos?

O livro é um romance, é ficção, e a ficção pode alcançar muito por mostrar. Eu tentei, pelo menos tentei, que todos estivessem humanizados, que todos tivessem uma vida própria, sem que isto queira dizer desculpar ou relativizar… não, é mostrar. Aliás, no livro não faço qualquer interpretação moral da história em relação a ninguém. Simplesmente, deixo a história correr. E neste sentido, se o livro mostrar, fico satisfeito que mostre esta realidade e que alerte para esta realidade ou para realidades parecidas.

Ao dizer que não pretende desculpabilizar as ações, mas sim humanizar os intervenientes, o que pretende transmitir? Como é que isto se consegue fazer?

A partir do momento em que está contado na primeira pessoa, o Rafa, que é uma personagem, todo o tom é o dele, não o meu. Eu tenho é que me afastar do caminho, é só isso.

Naqueles dias, em que a postura dos rapazes para com a Gisberta mudou, acredita que foram dias que representaram a desconstrução progressiva da inocência que lhes restava, e, até, da sua humanidade?

Ora bem, há uma ressalva sempre para responder a isso. É que o livro é uma história sobre aquela história. Eu não faço ideia do que se terá passado, não faço. Não sei o que estava na cabeça daquelas pessoas. Mas sei o que quis que estivesse na cabeça daquelas personagens. Isso é uma distinção muito importante, porque não seria justo da minha parte estar a intuir o que aquelas pessoas pensaram. Agora, é perfeitamente legítimo da minha parte criar personagens, e é isso que eu crio porque, embora o livro tenha uma base real e trabalhada, não deixa de ser ficção e é importante ter essa distinção.

A injustiça do caso é revoltante. Até porque foi bastante ingrato para a Gisberta. Saiu do Brasil para fugir à onda de assassinatos em São Paulo e acabou por ter um desfecho semelhante. Escreveu este livro, em parte, por esperar contribuir para que se faça justiça – que não conseguiu em vida nem do sistema judicial – à sua memória?

Muita coisa mudou, até a nível de legislação, depois do caso Gisberta e esse trabalho é contínuo. É feito por ativistas, por políticos. Não é o caso do livro. Aliás, eu tive todo o cuidado para focar o livro nas semanas dos acontecimentos, nas personagens. Só há uma nota final no livro sobre o que se terá passado depois, como um apoio ao leitor. Mais nada. Portanto, eu não faço considerações no livro sobre isso.

“Pão de Açúcar” é o segundo romance de Afonso Reis Cabral. Foto: Sofia Matos Silva/JPN

A escrita é um processo minucioso. Mesmo escrevendo de forma fluída e espontânea, a revisão posterior torna-a numa atividade de detalhes. Uma das características que fazem um bom escritor é conseguir criar a ilusão de que as palavras saem naturalmente à primeira. Como conseguiu manter isso, numa linguagem que não é sua – mais dentro do calão – e num ambiente que não é o seu?

É trabalho. Não é inspiração e não é intervenção sei lá de quê. É trabalho. É perceber que a primeira versão da escrita nunca é a melhor e, a partir daí: rever, editar, reformular, pedir opinião, ler muitas obras sobre estes temas e conseguir transparecer isso. Isto assumindo que ficou bem feito. Não faço ideia, está feito. Mas é puro trabalho, não é inspiração.

Uma das características desta obra é a distinção entre as palavras usadas por Rafa em termos de raciocínio, a parte relativa ao narrador, e o seu discurso. Essa diferença é intencional?

Sim. Há uma nota inicial, a que eu chamo “nota antes”, em que eu, como autor, mas também como personagem, de uma forma muito breve, faço um pacto com o Rafa personagem. Ou seja, ele nunca parece uma pessoa naquelas circunstâncias: uma pessoa com pouca escolaridade, uma vida complicada. Não seria verosímil fazer um relato minimamente bem escrito, não é? Apesar de que bem escrito não é não ter calão. Bem escrito é ter calão e estar bem contextualizado. Então, eu faço um pacto, que é: “a história é tua, é como se fosses tu a contá-la, mas eu faço-o por ti”. Ou seja, há vários níveis de leitura e de filtros nesse sentido. De certa maneira, isso ajuda-me a legitimar, por vezes o tom poético, por vezes o tom de calão. E também, claro, dar voz a uma complexidade interior.

A escrita, por muito boa que se seja, representa sempre um futuro incerto e preocupante para pais, por exemplo. Existem imensos jovens cuja grande paixão é escrever, mas que não têm a sociedade exatamente do seu lado. O que diria a estes jovens, para os incentivar?

É terem a certeza que é um caminho difícil, mas que vale a pena. Se estiverem certos de que é isso que querem, não pode haver ninguém que dissuada.

Eu lembro-me, aliás, de um caso curioso, quando eu entrei no Secundário: tínhamos a única turma no Porto de Línguas e Literaturas. Foi uma turma que se juntou – com várias pessoas que entrariam noutras escolas – de várias partes do Porto. Éramos bastantes, ainda assim e, depois, quase que o curso não abriu, porque os pais dissuadiram os filhos de irem para o secundário estudar Línguas e Literatura, e muitos cederam a essa pressão. Mas o secundário foi uma aprendizagem, para mim, extraordinária. Tal como a Licenciatura em Literatura.

Eu suponho que o futuro não está definido para ninguém, nem para quem vai para Direito, nem para quem vai para Medicina. Pode ser mais ou menos seguro, mas sabemos lá se amanhã estamos cá. Portanto, mais vale fazermos o que gostamos, custe o que custar.

Artigo editado por Filipa Silva