Numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas já se estende para lá dos cem dias, acrescentando mais um capítulo sangrento a uma longa cronologia de tensões, desesperança e morte, o JPN faz um apanhado da história do conflito que teima em não desaparecer do Médio Oriente.

No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel e matou mais de 1.200 pessoas. Em resposta, o país declarou guerra ao Hamas e lançou uma pesada ofensiva sobre a Faixa de Gaza, que, segundo as autoridades locais, já fez mais de 23 mil mortos do lado palestiniano, mais de um milhão de deslocados e uma destruição massiva de edifícios e infraestruturas. A guerra dura há 102 dias.

Trata-se do mais recente desenvolvimento bélico de um longo conflito, que já fez milhares de vítimas ao longo da história e que parece não ter fim à vista.

As origens da disputa são difíceis de fixar no tempo, podendo recuar até vários séculos. Os judeus recordam que foram expulsos do Reino de Israel, quando este estava sob o domínio do Império Romano, por se revoltarem contra a força então ocupante. Foram forçados a uma diáspora que só encontrou termo no pós-Segunda Guerra Mundial, com a formação do Estado de Israel, em 1948.

Os árabes, por seu turno, consideram 1948 como o ano da Nakba (ou “catástrofe”), quando centenas de milhares de palestinianos fugiram ou foram forçados a deixar as suas terras e casas para dar lugar aos seus novos habitantes. Um êxodo que, estimou na altura a Organização das Nações Unidas (ONU), criou mais de 700 mil refugiados.

Neste artigo, focamo-nos na era moderna do conflito e procuramos identificar momentos, factos e figuras que, de algum modo, ajudaram a contenda a chegar onde hoje se encontra.

1. Emergência do nacionalismo árabe e judeu

Até à Primeira Guerra Mundial (1914-1918), não existia Israel nem Palestina como hoje os conhecemos. O território estava, então, integrado no Império Otomano. Judeus, cristãos e muçulmanos partilhavam o território em relativa harmonia.

Contudo, entre finais do século XIX e inícios do século XX, os nacionalismos árabe e judeu – este último mais conhecido como movimento Sionista – ganharam força, com um objetivo comum: reclamarem para o seu povo a soberania sobre o território de uma área geográfica conhecida como Palestina.

À Terra Santa chegavam também cada vez mais judeus, fugidos da perseguição de que eram alvo na Europa de Leste e Central. Os pogroms levados a cabo no Sul do Império Russo foram responsáveis pela emigração de milhões de judeus (as estimativas oscilam entre os 2,5 e os 4 milhões).

2. Primeira Guerra Mundial

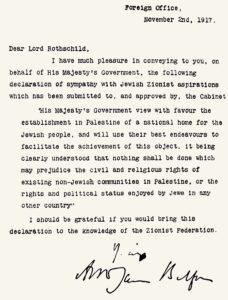

A Declaração de Balfour está hoje na British Library. Imagem: United Kingdom Government/British LibraryWikimedia Commons

Durante o primeiro conflito à escala mundial, o Reino Unido fez promessas distintas e contraditórias a árabes e judeus.

Por um lado, naquela que ficou conhecida como a correspondência Hussein-McMahon, Sir Henry McMahon, alto comissário britânico para o Egito, garantiu a Hussein bin Ali, o Emir de Meca, que ia dar a independência à Palestina depois da guerra, caso o também Sharif de Meca lançasse uma revolta árabe contra o Império Otomano. Esta promessa deu aos palestinianos a esperança de que iriam ser independentes.

Por outro lado, em 1916, o Reino Unido e a França, com a concordância do Império Russo e do Reino de Itália, fecharam o secreto Acordo Sykes-Picot, no qual estabeleciam como iam repartir o território do Império Otomano no caso de o derrotarem, definindo antecipadamente as respetivas áreas de influência. Segundo este acordo, ainda hoje muito criticado, a maior parte da Palestina iria ficar sob administração internacional, adiando assim, uma vez mais, as aspirações à independência.

Para contrariar ainda mais as pretensões árabes, em 1917, Arthur Balfour, ministro britânico para as relações externas, escreveu uma carta ao Lorde Lionel Walter Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido, a declarar a sua simpatia pelas aspirações judaicas e a assumir o compromisso do governo britânico de atribuir ao seu povo um lar na Palestina. O documento, que foi publicado na imprensa, ficou conhecido como a Declaração de Balfour.

As forças aliadas precisavam do apoio dos árabes para derrotar o Império Otomano, mas também pretendiam conseguir o apoio dos judeus – mormente norte-americanos -, no sentido de estes pressionarem os EUA a envolverem-se de forma decisiva no esforço de guerra europeu.

Oficial britânico a verificar os documentos de pedestres em Jerusalém, durante o Mandato Britânico da Palestina. Foto: Hans Pinn/Wikimedia Commons

3. Mandato Britânico da Palestina (MBP)

No fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano caiu e o imenso território que controlava foi dividido, seguindo a repartição prevista pelo Acordo Sykes-Picot. Ao Reino Unido foram atribuídas as terras de grande parte da Jordânia, do Iraque e uma área em redor de Haifa.

Mas em 1920, na conferência de San Remo, foi igualmente entregue aos britânicos, pela Liga das Nações, os territórios da Palestina, então sob administração internacional, e da Transjordânia, criando assim o Mandato Britânico da Palestina (MBP).

Os britânicos permitiram a imigração de judeus para este território. Quanto mais a população judaica crescia na zona, mais cresceram também as tensões entre judeus e árabes.

Um exemplo dessa violência foi o Massacre de Hebron, em 1929, no qual estima-se que 67 judeus e nove árabes perderam a vida, e várias pessoas ficaram feridas. O massacre ocorreu no contexto de vários motins palestinianos levados a cabo nesse ano, que começaram com uma disputa entre árabes e judeus pelo muro das lamentações. Estas revoltas resultaram em centenas de mortos de ambos os lados, incluindo feridos da polícia britânica, que tentava controlar os motins.

Na década de 1930, os britânicos começaram a limitar a imigração judaica, o que não levou a uma maior tranquilidade. Os judeus começaram a lutar, em resposta, contra os locais árabes e britânicos.

4. Segunda Guerra Mundial e o Holocausto

Entretanto, na Europa, a perseguição aos judeus não só não abrandou como caminhou até ao seu corolário mais negro. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o regime Nazi levou a cabo o que ficou conhecido para a história como o Holocausto (1941-1945), um período de perseguição e morte em grande escala de judeus. O Holocausto fortaleceu junto dos judeus a ideia de que precisavam de um território próprio para habitar.

A emigração de judeus para o MBP foi maior neste período. A violência com os árabes cresceu.

Os britânicos tentaram controlar a imigração judaica com novas medidas, numa tentativa de resolver o conflito interno no MBP, mas em vão. A imigração continuava, em escala considerável, graças também à ajuda de judeus dos Estados Unidos da América, país que acolheu milhões de judeus no início do século, mas que em 1924 aprovou uma lei federal que dificultava a chegada de mais imigrantes. Além disso, os judeus formaram organizações paramilitares como a Haganá, e com elas tomaram ações para serem independentes e criarem Israel.

5. Solução dos Dois Estados

Após a guerra, a ideia da criação do Estado de Israel ganhou mais força não só entre os judeus, mas também dentro da comunidade internacional. Para além disso, a violência entre judeus e árabes crescia no Mandato Britânico da Palestina e os britânicos retiraram-se.

Estas razões levaram a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1947, a acabar com o Mandato Britânico da Palestina e a aprovar um plano para dividir o território e propor a criação de dois estados independentes a oeste do rio Jordão: um para os judeus, Israel, e outro para os árabes, Palestina. A cidade de Jerusalém seria uma zona internacional excecional, uma vez que tem lugares sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos. Também Belém teria um estatuto especial.

O plano da ONU da divisão da Palestina (1947). U.S. Central Intelligence Agency

6. Guerra da Independência (1948)

A divisão do território não foi vista de igual modo pelos judeus e pelos palestinianos.

Os judeus aceitaram o plano e declararam a sua independência em 1948, criando o Estado de Israel. Já os palestinianos rejeitaram o plano que viram como colonialista, um roubo das suas terras pelos judeus, com ajuda internacional.

Para dar expressão a esse sentimento, o mundo árabe uniu-se. No dia seguinte à criação do Estado de Israel, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque declararam guerra ao novo Estado, num conflito que ficou conhecido como a Guerra da Independência.

Israel ganhou e alargou as suas fronteiras muito para além do que tinha sido acordado no plano da ONU. Além disso, ocupou metade de Jerusalém Ocidental, que estava destinada a ficar sob o controlo internacional. Palestinianos começaram a ser expulsos das suas casas, resultando num grande número de refugiados.

A guerra terminou em 1949, com a assinatura dos Acordos do Armistício, mediados pela ONU entre os estados beligerantes. Os acordos não significaram o reconhecimento de Israel por parte dos estados árabes, mas antes o estabelecimento de condições para pôr fim às hostilidades. Foram criadas zonas desmilitarizadas e desenhadas linhas de separação entre o Estado de Israel e os seus vizinhos árabes, não entendidas por estes como fronteiras oficiais.

7. Guerra dos Seis Dias (1967)

A 18 de maio de 1967, o Egito exigiu a saída das forças de segurança da ONU da Península do Sinai. Quatro dias depois, a 22 de maio, o Egito bloqueou o Estreito de Tiran aos navios israelitas. Na sequência destas medidas, e de vários anos de tensões relacionadas com disputas territoriais, direitos de acesso a águas e afins, Israel iniciou a Guerra dos Seis Dias, a 5 de junho de 1967. Por considerar que estava na iminência de ser atacado pelas nações árabes quer da recém-criada República Árabe Unida, que juntava o Egito e a Síria, quer da Jordânia, Israel atacou primeiro o Egito e avançaram depois sobre os Montes Golã, na Síria, e a Cisjordânia.

O conflito foi rápido – o cessar-fogo foi declarado pela ONU logo a 10 de junho de 1967 -, mas teve um impacto territorial imenso para Israel, que saiu vencedor e anexou os montes Golã, a península do Sinai, do Egito – incluindo o Estreito de Tiran – e a Cisjordânia, conquistando igualmente Jerusalém Oriental, onde se inclui a cidade velha e o muro das lamentações.

Entretanto, na década de 60, foi formada a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), um grupo que tinha como objetivo construir um Estado palestiniano independente, com o mesmo território que em tempos fez parte do MBP.

8. Guerra do Yom Kippur (1973) e Camp David

A 6 de outubro de 1973, num dia santo em que os judeus celebram o Yom Kippur, uma coligação de estados árabes liderada pela Síria e o Egito surpreenderam Israel com uma invasão: os sírios entraram no Norte de Israel, pelos montes Golã, ao passo que o Egito atacou pelo Sul, através do Sinai, territórios que os israelitas haviam anexado ao seu território na sequência da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Embora a guerra tenha durado apenas 19 dias, os primeiros dias do conflito foram particularmente sangrentos para os israelitas, que ainda assim, no final, saíram vitoriosos e com menos baixas.

Em plena Guerra Fria, o apoio dos Estados Unidos foi fundamental na viragem da guerra a favor de Israel, sendo ainda hoje muito discutido o papel do antigo secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, falecido o ano passado, aos 100 anos. Há quem o acuse de ter atrasado o apoio norte-americano de forma deliberada, para favorecer uma posição menos crispada dos israelitas no pós-conflito, coisa que o próprio desmentiu. Mas há também quem defenda que o papel de Kissinger – cujo presidente, Nixon, se encontrava a braços com o escândalo do Watergate -, foi decisivo, pelo apoio militar que deu a Israel, pelo esforço diplomático que empregou junto das nações beligerantes e, não menos importante, por ter logrado que a URSS não se envolvesse na contenda ao lado dos países árabes, o que poderia ter feito escalar irremediavelmente o conflito.

Se calhar, tão inesperado como o ataque do Egito e da Síria, foi uma das consequências desta guerra: em 1978, Israel e Egito assinaram os acordos de paz de Camp David, assim batizados por serem o resultado de negociações secretas decorridas em Camp David, no retiro rural do presidente dos Estados Unidos, que era, então, Jimmy Carter. Dois documentos foram assinados, mas só o segundo prevaleceu: Israel devolveria a península do Sinai ao Egito e, em troca, o Egito reconhecia a Israel o direito de existir como Estado. Ambas as partes cumpriram o acordo, o que foi controverso dentro do mundo árabe. O presidente egípcio da altura, Anwar Sadat, foi assassinado em 1981, em parte pela revolta que a população sentia por esta decisão.

9. Primeira Intifada (1987-1993)

Os anos que se seguiram foram violentos, com mais judeus a instalarem-se em território palestiniano e os dois povos a atacarem-se mutuamente. Os palestinianos sentiam que a independência estava cada vez mais longe.

A frustração deste povo levou à Primeira Intifada, também conhecida como a Intifada das Pedras, que durou entre dezembro de 1987 e setembro de 1993. “Intifada” significa “erguer-se” em árabe, e simbolizava que a Palestina queria erguer-se como país e sublevar-se contra a presença israelita.

Os palestinianos levaram a cabo protestos, confrontos e tumultos violentos e Israel respondeu, resultando em centenas de mortos israelitas e milhares de palestinianos.

10. Acordos de Oslo (1993)

Yitzhak Rabin, à direita, com o antigo presidente dos EUA, Bill Clinton, ao centro, e o histórico líder da OLP e da ANP, Yasser Arafat, na assinatura dos Acordos de Oslo, em 1993. Foto: Vince Musi/The White House

A comunidade internacional queria terminar com a violência neste território. Assim, chegamos aos anos 90 e ao momento em que o conflito terá estado mais perto de uma resolução. O governo de Israel e a OLP iniciaram uma nova ronda de negociações secretas, desta vez em Oslo, na Noruega, com vista à paz no Médio Oriente.

O resultado foram os Acordos de Oslo, o primeiro dos quais assinado em 1993, em Washington, com o alto patrocínio dos Estados Unidos da América, à altura presididos por Bill Clinton. Foi o primeiro acordo a envolver diretamente as duas partes em contenda. As negociações foram encabeçadas, do lado de Israel, pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin, e, do lado palestiniano, pelo líder da OLP, Yasser Arafat.

O acordo partia, desde logo, de uma novidade: o mútuo reconhecimento das partes para a negociação. Israel reconhecia a OLP e a OLP reconhecia Israel. A OLP, que lutou para a Palestina ter o território que anteriormente pertenceu ao MBP, estava agora aberta à hipótese de dividir o território.

Deste processo resultou a criação da Autoridade Nacional Palestiniana, a quem caberia administrar partes da Cisjordânia e a Faixa de Gaza e o reconhecimento internacional da OLP como o parceiro de negociações de Israel para o muito que faltava acordar.

As áreas de administração na Cisjordânia. Infografia: SoWhAt249/Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0 DEED

Principais pontos por resolver? Fronteiras, colonatos judaicos, o estatuto de Jerusalém e o “direito ao regresso” dos refugiados palestinianos. Este último, um princípio formulado por um diplomata sueco das Nações Unidas, defende que todos os palestinianos que foram forçados a deixar as suas casas em 1948 em locais que passaram a integrar o Estado de Israel, bem como os seus descendentes, devem ter o direito ao regresso às suas terras e à propriedade que deixaram para trás ou a uma compensação, no caso de tal se revelar impossível. O princípio foi sempre recusado pelos israelitas, que o consideram irrealista.

A segunda parte dos Acordos de Oslo, assinada em 1995, no Egito, ditou a divisão da Cisjordânia em três áreas: Área A (18% do território; sob administração palestiniana); área B (controlo partilhado) e área C (60% do território, sob controlo israelita). A divisão devia ser temporária e caminhar no sentido de uma transferência para os palestinianos, mas tal nunca se concretizou. Há nestas áreas muitas tensões entre israelitas e palestinianos, como contou em entrevista recente ao JPN o ator Nabeel Al-Raee.

Extremistas de Israel e da Palestina mostraram-se contra os Acordos de Oslo e cometeram atos de violência. Após a assinatura da segunda ronda de Acordos de Oslo, uma pessoa de extrema-direita israelita assassinou Yitzhak Rabin. Estávamos em novembro de 1995.

11. Segunda Intifada (2000-2005)

No ano 2000, o presidente Bill Clinton voltou a reunir os líderes israelita e palestiniano e fê-lo em Camp David, como Carter em 1978, então com Israel e o Egito.

Contudo, o desfecho esteve muito longe do conseguido em 1993, com os Acordos de Oslo. Desta vez, o encontro que reuniu o primeiro-ministro israelita, Ehud Barak, e o líder histórico da OLP, Yasser Arafat, não resultou em qualquer avanço no processo de paz.

É nesse clima de ceticismo e desconfiança que emerge a Segunda Intifada, a qual decorreu de setembro de 2000 a fevereiro de 2005, também na sequência de uma visita, lida por muitos árabes como provocatória, do político Ariel Sharon, ainda antes de se tornar primeiro-ministro de Israel, à Mesquita de Al-Aqsa, local sagrado para os muçulmanos.

A Segunda Intifada foi muito mais mortífera do que a registada entre 87 e 93. Na Primeira Intifada, cerca de duas mil pessoas morreram, enquanto que, na segunda, mais de quatro mil perderam a vida, com um rácio de três palestinianos mortos por cada israelita morto.

Caracterizaram este período a ocorrência de tiroteios, assassinatos, ataques de artilharia pesada e a detonação de bombas por suicidas em locais públicos.

Com a Segunda Intifada, os israelitas começaram a acreditar que os palestinianos não queriam a paz. Essa crença foi uma das razões que levou a direita a começar a ganhar mais força na política de Israel. Foram construídos muros e “checkpoints” (pontos de controlo de passaporte) para fiscalizar e monitorizar a circulação de palestinianos e continuaram a crescer os colonatos judaicos na Cisjordânia.

Os israelitas pareceram, então, apostar não já no encontrar de uma solução, mas sim de uma forma de controlar o conflito.

12. Retirada de Gaza até à atualidade

No final de 2003, o primeiro-ministro Ariel Sharon tomou uma decisão que encontrou forte oposição interna, mas que avançou: Israel decidiu retirar-se de Gaza, território que ocupava desde 1967. O plano de Sharon era que a retirada de todas as tropas e de todos os cidadãos israelitas que aí residiam se fizesse até ao verão de 2005. Em setembro desse ano, o plano foi cumprido.

Um ano depois, as eleições parlamentares organizadas pela Autoridade Palestiniana tiveram um desfecho inesperado: o Hamas, um movimento islamista criado nos anos 80, que não reconhece a existência de Israel e que é considerado um grupo terrorista por vários estados do Mundo, saiu vencedor das eleições. Depois de ter sido integrado, num primeiro momento, numa coligação governamental, o grupo começou uma luta violenta pelo poder que acabou com o Hamas, de facto, a governar Gaza, ficando a Autoridade Palestiniana circunscrita à Cisjordânia.

Na sequência da chegada ao poder do Hamas, e alegando questões de segurança – como a de impedir a entrada de armamento em Gaza – Israel decretou um bloqueio sobre aquele território, iniciativa que mereceu o apoio do Egito. As autoridades israelitas controlam as fronteiras terrestres e marítima de Gaza, o fornecimento de bens essenciais como a água e a eletricidade, e a circulação dos palestinianos, com consequências económicas muito nefastas para a população, que, a título de exemplo, passou de uma taxa de desemprego em 2008 de 38% para uma de 52% em 2018. Gaza já foi muitas vezes apelidada de “maior prisão a céu aberto do mundo” e é das regiões mais pobres do planeta.

Todo o controlo não tem impedido, contudo, a entrada de armas em Gaza, onde o Hamas terá construído uma enorme rede de túneis e de onde recorrentemente ataca Israel, sobretudo através do disparo de rockets na direção de cidades israelitas. A Telavive vale a Cúpula de Ferro, um sistema de defesa antiaérea, considerado um dos melhores do mundo, operacional desde 2011.

Nota ainda, nos anos mais recentes, para os Acordos de Abraão, acordos de natureza bilateral, mediados pelos Estados Unidos, concebidos com o objetivo de normalizar as relações diplomáticas de Israel com os estados Árabes. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein foram as primeiras nações a assiná-los com Israel, em 2020. Seguiram-se Marrocos e o Sudão. A Arábia Saudita era apontada como outra forte probabilidade. Esta aproximação entre Israel e as nações árabes foi apontada por vários analistas como um dos fatores que terá contribuído para a escala do ataque perpetrado pelo Hamas a 7 de outubro.

Antes desse dia, 2023 já era o ano mais mortífero na história do conflito israelo-palestiniano desde que a ONU começou a registar as baixas do conflito, em 2005. Em agosto, as Nações Unidas já tinham registado a morte de 200 palestinianos e 30 israelitas, considerando “preocupante” a tendência de aumento da violência na região.

A 7 de outubro, o ataque surpresa do Hamas no Sul de Israel resultou, como já se referiu, na morte de mais de 1.200 pessoas em Israel e na tomada de mais de 200 reféns. Cerca de cem foram libertados pelo Hamas durante uma pausa do conflito no final de novembro, por troca pela libertação de mulheres e adolescentes palestinianos presos em Israel, mas mais de cem pessoas sequestradas continuam em parte incerta em Gaza. Israel declarou guerra ao Hamas no seguimento dos acontecimento de 7 de outubro e garante que não vai parar o conflito até alcançar o objetivo a que se propôs: destruir toda a capacidade do Hamas, o que muitos analistas consideram ser impossível.

Até ao momento, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, morreram mais de 23 mil palestinianos, o que faz deste momento o mais mortífero na história de um conflito sangrento que se arrasta há décadas e que não tem fim à vista. Uma das lições de Kissinger na Guerra do Yom Kippur, de acordo com o historiador britânico Niall Ferguson, autor do livro “Kissinger: O Idealista”, é que as guerras têm de ser terminadas cedo, sob pena de se eternizarem. Exemplos disso nos tempos modernos não faltam, da guerra da Síria à da Ucrânia.